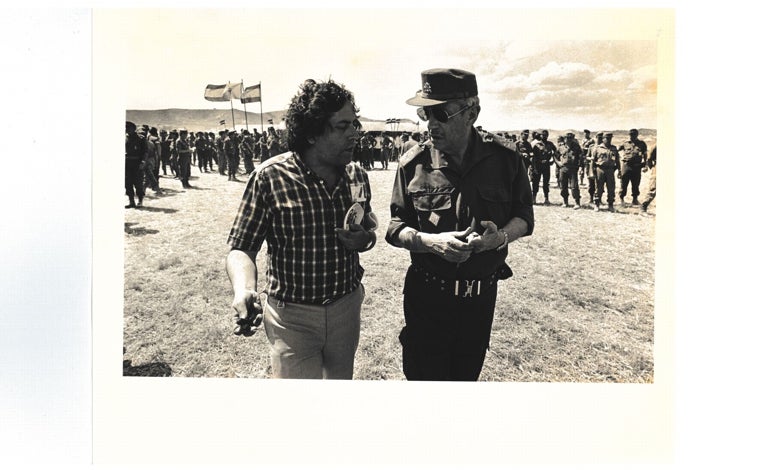

Escribió para el ‘Diario Madrid’ hasta su cierre, narró los días finales de la dictadura de Salazar en Portugal y estuvo en el vestíbulo de la clínica La Paz cuando Franco agonizaba. Presenció los últimos fusilamientos del régimen, en septiembre de 1975, contó los hechos del 23-F y dirigió la Agencia EFE. Qué no ha visto Miguel Ángel Aguilar . Con la intención de ofrecer un testimonio de primera mano a las nuevas generaciones, el periodista y escritor publica ahora el libro ‘No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco’ (Ladera Norte).Escrito cincuenta años después de los hechos pero con el rigor analítico del mejor periodista y la cercana perspectiva del testigo, el libro, salpicado de anécdotas, ofrece una mirada incisiva sobre el último tramo del franquismo, marcado por tres acontecimientos: la Revolución de los Claveles en Portugal; los fusilamientos del 27 de septiembre, que despertaron una oleada internacional de repudio; y la Marcha Verde en el Sáhara, que certificó el ocaso del poder colonial español.Siempre de traje y corbata, Miguel Ángel Aguilar se presenta a las once de la mañana en la sede de la Asociación de Periodistas Europeos , de la que es secretario y desde donde impulsa encuentros y debates semanales con políticos y líderes de la vida nacional. Figura fundamental del periodismo y la memoria democrática española, Miguel Ángel Aguilar compartió amistad y empresa intelectual con figuras como Javier Pradera o Jesús de Polanco. Escribió para las páginas de ‘Diario de la Noche’, ‘El Sol’ y ‘El País’, también para los semanarios ‘Posible’ y ‘Cambio 16’.- ¿Por qué ahora la muerte de Franco?-La función irrenunciable del periodismo es ser testigo. Yo había estado en la proximidad, cubriendo los hechos para la revista ‘Posible’, un semanario que salió para hacerle la competencia a ‘Cambio 16’. Ya no quedan más que dos, tres o cinco de los que estaban entonces. Por eso me sentí con el deber de contar lo que había visto. -¿Franco murió matando?-Comenzó su carrera fusilando y la acabó fusilando. Franco vivió del prestigio del terror y lo iba dosificando. No es lo mismo el terror del año 39 o del 43, que el del año 54. Eso amaina, pero cuando los desafectos crecen, se vuelve a fusilar para evitar equívocos. Así ocurrió con Julián Grimau, o Puig Antich, a quien asesinan con garrote vil o los cinco fusilamientos de 1975. Ese el contraste de su poder: el poder de fusilar, el poder sobre la vida de los demás.-¿Por qué hablar de la muerte de Franco y no del inicio de la Transición?-De la muerte de Franco no se hablaba, era impensable. No había costumbre. Hasta que surge la idea de que Franco es mortal y la inquietud de qué va a pasar después de él. Muchos decían «después de Franco, las instituciones». Pero ocurre que el primero que no creía en ellas era Franco, para quien todo quedaría atado, como él dijo, «bajo la guardia fiel de nuestro ejército».-En el libro habla usted de un revés en esos planes.-Franco hace a las Fuerzas Armadas responsables de la perennidad del régimen. Pero se equivoca en la expresión «nuestro ejército». Porque pasa de ser el ejército de Franco a ser el de España. Una de las tareas decisivas de Juan Carlos I es la transferencia de las lealtades del franquismo a la democracia. La democracia que surge no tiene ninguna deuda con los militares.-¿Se llama más la atención sobre la muerte de Franco que sobre el inicio de la Transición?-En el 39, la guerra ha terminado, pero no ha empezado la paz. Lo que empieza es la victoria. En en el año 75, con la muerte de Franco, es cuando verdaderamente empieza la paz, la reconciliación y la concordia entre todos los españoles. Juan Carlos recibe los poderes de Franco, pero entiende que por ahí no hay salida. La trayectoria de don Juan Carlos es la sucesiva renuncia a los poderes que ha recibido del franquismo. Ese es su gran atributo y el mérito de su trayectoria. Otra cosa es que después nos diera disgustos.Miguel Ángel Aguilar (arriba) hablando con un alto mando en un campamento del Ejército español, en 1975. Abajo a la izquierda, llegando al Juzgado Militar, donde iba a prestar declaración por el presunto delito de injurias al Ejército, en 1980. a la derecha, un detalle de la portada del libro ‘No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco’ (Ladera Norte).-¿Por qué se insistió tanto en prorrogar la muerte de Franco?-Porque el 26 de noviembre caducaba el nombramiento de Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Creían entonces que así podrían impedir la recuperación de las libertades y la democracia. Pero Franco muere. Hay un cadáver y eso abre la posibilidad de que el Rey consiga instalar como presidente del consejo del Reino y de las Cortes, a nuestro Torcuato Fernández-Miranda, que a su vez le abre el paso a nuestro Adolfo Suárez. -Dice usted que la Marcha Verde fue la última derrota internacional del franquismo.-Hay varias cosas, una de ellas, la alerta sobrecogedora que produce la Revolución de los claveles en Portugal, y que está el ambiente, pero hay algo más: el escenario internacional. El 22 de noviembre de 1975, sin desairar a los franquistas, el Rey abre ventanas a un futuro. Lanza un mensaje a las Fuerzas Armadas a la vez que ofrece en los Jerónimos una misa que oficia el cardenal Tarancón, hasta entonces excluido de los funerales de Franco, por ser considerado un rojo. Eso tiene mucha influencia en una institución que había sido clave. Termina esa misa y hay una recepción a la que acuden el presidente de la Alemania Federal y el de Italia, también viene el príncipe Felipe de Edimburgo. El Rey parece así acompañado por democracias de alrededor.-¿Cuál es el recuerdo más nítido que conserva de la muerte de Franco?-La llamada de teléfono con la noticia. Nos pasábamos las noches ahí en el vestíbulo de la clínica de La Paz. Todo era absolutamente opaco. Manuel Lozano Sevilla, el taquígrafo de Franco, que además ponía voz a las corridas de toros que retransmitía Televisión Española, pues él, con esa misma voz con la que decía «el toro está muy herido», «el toro busca las tablas», leía el parte del equipo médico.-Además de ser una cortina de humo, ¿qué es lo más grave en el uso actual de la muerte de Franco?-La guerra civil dividió a las familias. A raíz de la victoria del bando nacional se creó un muro que dividió a los españoles. La muerte de Franco eliminó un muro que Pedro Sánchez se empeña en levantar otra vez. Eso es algo disparatado. Pedro Sánchez llegó a decir que él pasaría a los libros de historia por sacar a Franco del Valle de los Caídos. Eso no es lo importante. El asunto es sanar. Hay que recuperar los cadáveres, pero desde el espíritu de concordia. Escribió para el ‘Diario Madrid’ hasta su cierre, narró los días finales de la dictadura de Salazar en Portugal y estuvo en el vestíbulo de la clínica La Paz cuando Franco agonizaba. Presenció los últimos fusilamientos del régimen, en septiembre de 1975, contó los hechos del 23-F y dirigió la Agencia EFE. Qué no ha visto Miguel Ángel Aguilar . Con la intención de ofrecer un testimonio de primera mano a las nuevas generaciones, el periodista y escritor publica ahora el libro ‘No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco’ (Ladera Norte).Escrito cincuenta años después de los hechos pero con el rigor analítico del mejor periodista y la cercana perspectiva del testigo, el libro, salpicado de anécdotas, ofrece una mirada incisiva sobre el último tramo del franquismo, marcado por tres acontecimientos: la Revolución de los Claveles en Portugal; los fusilamientos del 27 de septiembre, que despertaron una oleada internacional de repudio; y la Marcha Verde en el Sáhara, que certificó el ocaso del poder colonial español.Siempre de traje y corbata, Miguel Ángel Aguilar se presenta a las once de la mañana en la sede de la Asociación de Periodistas Europeos , de la que es secretario y desde donde impulsa encuentros y debates semanales con políticos y líderes de la vida nacional. Figura fundamental del periodismo y la memoria democrática española, Miguel Ángel Aguilar compartió amistad y empresa intelectual con figuras como Javier Pradera o Jesús de Polanco. Escribió para las páginas de ‘Diario de la Noche’, ‘El Sol’ y ‘El País’, también para los semanarios ‘Posible’ y ‘Cambio 16’.- ¿Por qué ahora la muerte de Franco?-La función irrenunciable del periodismo es ser testigo. Yo había estado en la proximidad, cubriendo los hechos para la revista ‘Posible’, un semanario que salió para hacerle la competencia a ‘Cambio 16’. Ya no quedan más que dos, tres o cinco de los que estaban entonces. Por eso me sentí con el deber de contar lo que había visto. -¿Franco murió matando?-Comenzó su carrera fusilando y la acabó fusilando. Franco vivió del prestigio del terror y lo iba dosificando. No es lo mismo el terror del año 39 o del 43, que el del año 54. Eso amaina, pero cuando los desafectos crecen, se vuelve a fusilar para evitar equívocos. Así ocurrió con Julián Grimau, o Puig Antich, a quien asesinan con garrote vil o los cinco fusilamientos de 1975. Ese el contraste de su poder: el poder de fusilar, el poder sobre la vida de los demás.-¿Por qué hablar de la muerte de Franco y no del inicio de la Transición?-De la muerte de Franco no se hablaba, era impensable. No había costumbre. Hasta que surge la idea de que Franco es mortal y la inquietud de qué va a pasar después de él. Muchos decían «después de Franco, las instituciones». Pero ocurre que el primero que no creía en ellas era Franco, para quien todo quedaría atado, como él dijo, «bajo la guardia fiel de nuestro ejército».-En el libro habla usted de un revés en esos planes.-Franco hace a las Fuerzas Armadas responsables de la perennidad del régimen. Pero se equivoca en la expresión «nuestro ejército». Porque pasa de ser el ejército de Franco a ser el de España. Una de las tareas decisivas de Juan Carlos I es la transferencia de las lealtades del franquismo a la democracia. La democracia que surge no tiene ninguna deuda con los militares.-¿Se llama más la atención sobre la muerte de Franco que sobre el inicio de la Transición?-En el 39, la guerra ha terminado, pero no ha empezado la paz. Lo que empieza es la victoria. En en el año 75, con la muerte de Franco, es cuando verdaderamente empieza la paz, la reconciliación y la concordia entre todos los españoles. Juan Carlos recibe los poderes de Franco, pero entiende que por ahí no hay salida. La trayectoria de don Juan Carlos es la sucesiva renuncia a los poderes que ha recibido del franquismo. Ese es su gran atributo y el mérito de su trayectoria. Otra cosa es que después nos diera disgustos.Miguel Ángel Aguilar (arriba) hablando con un alto mando en un campamento del Ejército español, en 1975. Abajo a la izquierda, llegando al Juzgado Militar, donde iba a prestar declaración por el presunto delito de injurias al Ejército, en 1980. a la derecha, un detalle de la portada del libro ‘No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco’ (Ladera Norte).-¿Por qué se insistió tanto en prorrogar la muerte de Franco?-Porque el 26 de noviembre caducaba el nombramiento de Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Creían entonces que así podrían impedir la recuperación de las libertades y la democracia. Pero Franco muere. Hay un cadáver y eso abre la posibilidad de que el Rey consiga instalar como presidente del consejo del Reino y de las Cortes, a nuestro Torcuato Fernández-Miranda, que a su vez le abre el paso a nuestro Adolfo Suárez. -Dice usted que la Marcha Verde fue la última derrota internacional del franquismo.-Hay varias cosas, una de ellas, la alerta sobrecogedora que produce la Revolución de los claveles en Portugal, y que está el ambiente, pero hay algo más: el escenario internacional. El 22 de noviembre de 1975, sin desairar a los franquistas, el Rey abre ventanas a un futuro. Lanza un mensaje a las Fuerzas Armadas a la vez que ofrece en los Jerónimos una misa que oficia el cardenal Tarancón, hasta entonces excluido de los funerales de Franco, por ser considerado un rojo. Eso tiene mucha influencia en una institución que había sido clave. Termina esa misa y hay una recepción a la que acuden el presidente de la Alemania Federal y el de Italia, también viene el príncipe Felipe de Edimburgo. El Rey parece así acompañado por democracias de alrededor.-¿Cuál es el recuerdo más nítido que conserva de la muerte de Franco?-La llamada de teléfono con la noticia. Nos pasábamos las noches ahí en el vestíbulo de la clínica de La Paz. Todo era absolutamente opaco. Manuel Lozano Sevilla, el taquígrafo de Franco, que además ponía voz a las corridas de toros que retransmitía Televisión Española, pues él, con esa misma voz con la que decía «el toro está muy herido», «el toro busca las tablas», leía el parte del equipo médico.-Además de ser una cortina de humo, ¿qué es lo más grave en el uso actual de la muerte de Franco?-La guerra civil dividió a las familias. A raíz de la victoria del bando nacional se creó un muro que dividió a los españoles. La muerte de Franco eliminó un muro que Pedro Sánchez se empeña en levantar otra vez. Eso es algo disparatado. Pedro Sánchez llegó a decir que él pasaría a los libros de historia por sacar a Franco del Valle de los Caídos. Eso no es lo importante. El asunto es sanar. Hay que recuperar los cadáveres, pero desde el espíritu de concordia.

Escribió para el ‘Diario Madrid’ hasta su cierre, narró los días finales de la dictadura de Salazar en Portugal y estuvo en el vestíbulo de la clínica La Paz cuando Franco agonizaba. Presenció los últimos fusilamientos del régimen, en septiembre de 1975, contó los hechos … del 23-F y dirigió la Agencia EFE. Qué no ha visto Miguel Ángel Aguilar. Con la intención de ofrecer un testimonio de primera mano a las nuevas generaciones, el periodista y escritor publica ahora el libro ‘No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco’ (Ladera Norte).

Escrito cincuenta años después de los hechos pero con el rigor analítico del mejor periodista y la cercana perspectiva del testigo, el libro, salpicado de anécdotas, ofrece una mirada incisiva sobre el último tramo del franquismo, marcado por tres acontecimientos: la Revolución de los Claveles en Portugal; los fusilamientos del 27 de septiembre, que despertaron una oleada internacional de repudio; y la Marcha Verde en el Sáhara, que certificó el ocaso del poder colonial español.

Siempre de traje y corbata, Miguel Ángel Aguilar se presenta a las once de la mañana en la sede de la Asociación de Periodistas Europeos, de la que es secretario y desde donde impulsa encuentros y debates semanales con políticos y líderes de la vida nacional. Figura fundamental del periodismo y la memoria democrática española, Miguel Ángel Aguilar compartió amistad y empresa intelectual con figuras como Javier Pradera o Jesús de Polanco. Escribió para las páginas de ‘Diario de la Noche’, ‘El Sol’ y ‘El País’, también para los semanarios ‘Posible’ y ‘Cambio 16’.

– ¿Por qué ahora la muerte de Franco?

-La función irrenunciable del periodismo es ser testigo. Yo había estado en la proximidad, cubriendo los hechos para la revista ‘Posible’, un semanario que salió para hacerle la competencia a ‘Cambio 16’. Ya no quedan más que dos, tres o cinco de los que estaban entonces. Por eso me sentí con el deber de contar lo que había visto.

-¿Franco murió matando?

-Comenzó su carrera fusilando y la acabó fusilando. Franco vivió del prestigio del terror y lo iba dosificando. No es lo mismo el terror del año 39 o del 43, que el del año 54. Eso amaina, pero cuando los desafectos crecen, se vuelve a fusilar para evitar equívocos. Así ocurrió con Julián Grimau, o Puig Antich, a quien asesinan con garrote vil o los cinco fusilamientos de 1975. Ese el contraste de su poder: el poder de fusilar, el poder sobre la vida de los demás.

-¿Por qué hablar de la muerte de Franco y no del inicio de la Transición?

-De la muerte de Franco no se hablaba, era impensable. No había costumbre. Hasta que surge la idea de que Franco es mortal y la inquietud de qué va a pasar después de él. Muchos decían «después de Franco, las instituciones». Pero ocurre que el primero que no creía en ellas era Franco, para quien todo quedaría atado, como él dijo, «bajo la guardia fiel de nuestro ejército».

-En el libro habla usted de un revés en esos planes.

-Franco hace a las Fuerzas Armadas responsables de la perennidad del régimen. Pero se equivoca en la expresión «nuestro ejército». Porque pasa de ser el ejército de Franco a ser el de España. Una de las tareas decisivas de Juan Carlos I es la transferencia de las lealtades del franquismo a la democracia. La democracia que surge no tiene ninguna deuda con los militares.

-¿Se llama más la atención sobre la muerte de Franco que sobre el inicio de la Transición?

-En el 39, la guerra ha terminado, pero no ha empezado la paz. Lo que empieza es la victoria. En en el año 75, con la muerte de Franco, es cuando verdaderamente empieza la paz, la reconciliación y la concordia entre todos los españoles. Juan Carlos recibe los poderes de Franco, pero entiende que por ahí no hay salida. La trayectoria de don Juan Carlos es la sucesiva renuncia a los poderes que ha recibido del franquismo. Ese es su gran atributo y el mérito de su trayectoria. Otra cosa es que después nos diera disgustos.

-¿Por qué se insistió tanto en prorrogar la muerte de Franco?

-Porque el 26 de noviembre caducaba el nombramiento de Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Creían entonces que así podrían impedir la recuperación de las libertades y la democracia. Pero Franco muere. Hay un cadáver y eso abre la posibilidad de que el Rey consiga instalar como presidente del consejo del Reino y de las Cortes, a nuestro Torcuato Fernández-Miranda, que a su vez le abre el paso a nuestro Adolfo Suárez.

-Dice usted que la Marcha Verde fue la última derrota internacional del franquismo.

-Hay varias cosas, una de ellas, la alerta sobrecogedora que produce la Revolución de los claveles en Portugal, y que está el ambiente, pero hay algo más: el escenario internacional. El 22 de noviembre de 1975, sin desairar a los franquistas, el Rey abre ventanas a un futuro. Lanza un mensaje a las Fuerzas Armadas a la vez que ofrece en los Jerónimos una misa que oficia el cardenal Tarancón, hasta entonces excluido de los funerales de Franco, por ser considerado un rojo. Eso tiene mucha influencia en una institución que había sido clave. Termina esa misa y hay una recepción a la que acuden el presidente de la Alemania Federal y el de Italia, también viene el príncipe Felipe de Edimburgo. El Rey parece así acompañado por democracias de alrededor.

-¿Cuál es el recuerdo más nítido que conserva de la muerte de Franco?

-La llamada de teléfono con la noticia. Nos pasábamos las noches ahí en el vestíbulo de la clínica de La Paz. Todo era absolutamente opaco. Manuel Lozano Sevilla, el taquígrafo de Franco, que además ponía voz a las corridas de toros que retransmitía Televisión Española, pues él, con esa misma voz con la que decía «el toro está muy herido», «el toro busca las tablas», leía el parte del equipo médico.

-Además de ser una cortina de humo, ¿qué es lo más grave en el uso actual de la muerte de Franco?

-La guerra civil dividió a las familias. A raíz de la victoria del bando nacional se creó un muro que dividió a los españoles. La muerte de Franco eliminó un muro que Pedro Sánchez se empeña en levantar otra vez. Eso es algo disparatado. Pedro Sánchez llegó a decir que él pasaría a los libros de historia por sacar a Franco del Valle de los Caídos. Eso no es lo importante. El asunto es sanar. Hay que recuperar los cadáveres, pero desde el espíritu de concordia.

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores

RSS de noticias de cultura