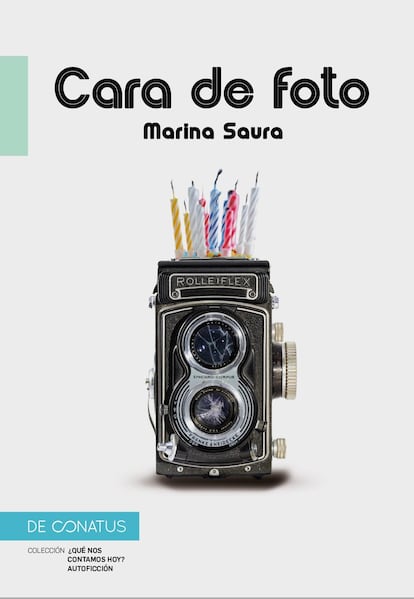

En Cara de foto, el segundo libro de Marina Saura, la protagonista, Olga, trasunto de Marina, nos habla desde un yo narrador que nos sitúa en la vida de la autora. Quiere —en palabras Saura— “encontrar su realidad y que esta pase por conocer a los modelos que ha tenido, huir de ellos y buscar el suyo propio” para contar la historia de una familia en la que la madre es la protagonista. Un yo que es la suma de su vida y de la de muchas de las vidas de las mujeres que la han acompañado a lo largo de los años. Porque Marina, como Olga, sabe que “la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente”, parafraseando a Roland Barthes.

Marina Saura teje en Cara de foto una telaraña de autoficción en la que la narradora, a la que conocemos en todas las edades (niña, joven, adulta), aunque no de forma cronológica, nos adentra en el laberinto de su identidad a través un hilo de fotografías ajenas y familiares. Fotografías, unas reales y otras reflejo de un recuerdo, que como no vemos deberemos reconstruir en nuestra mente conforme vayamos avanzando en la lectura. Solo dos de ellas nos llegarán como imagen en el propio libro.

Son estas imágenes las que, como espejos rotos, devuelven reflejos de los momentos originales: rostros que observan desde el pasado, momentos fugaces suspendidos en el tiempo que la narradora quiere compartir con los lectores.

Un yo en el texto que, como en el caso del narrador proustiano, interroga todo lo que rodea el quehacer cotidiano y lo introduce desde el recuerdo para hacernos llegar la realidad. Una realidad en la que se cruzan amor y desamor, juventud y vejez, momentos de intensidad y de vacío y, sobre todo, la relación de madre e hija. Una madre que, sumida cada vez más en las nieblas del alzhéimer, acabará por olvidar esas imágenes.

Olga rechaza las máscaras que la sociedad le ofrece, como rechaza el ejemplo de su madre, el yugo de lo tradicional, y se balancea desde un perpetuo retorno al origen que no nos resuelve su enigma ni aclara hacia dónde tienen que ir, pero del que sabe que debe alejarse. A través de su mirada, de sus fotos, la protagonista nos desentraña el delicado y espinoso vínculo, entre mujeres y hombres y entre los distintos miembros de una familia, que se va tejiendo, como si de una crónica íntima se tratara, hasta chocar contra el telón de fondo de una España desde los últimos estertores del franquismo hasta la democracia.

Un yo que nos llega a través de fotografías, porque Marina sabe, como bien dijo Susan Sontag, que “coleccionar fotografías es coleccionar el mundo”. Y cuando la narradora se hace con esas reproducciones de la realidad, y las utiliza como elementos susceptibles de funcionar independiente, son para ella un recordatorio de lo vivido que a nosotros nos llega a través de las palabras.

Una narradora que busca recuerdos dispersos en los que incluso llega a desafiarse a sí misma sin la “cara de foto” que el mundo le ha pedido adoptar y que rechaza para tratar de encontrarse y donde el tiempo se pliega a nuevas formas, porque narrar lo fotografiado es apropiarse de ello, “establecer con el mundo —en palabras de Sontag— una relación determinada que parece conocimiento, pero es poder.”

En Cara de foto, el segundo libro de Marina Saura, la protagonista, Olga, trasunto de Marina, nos habla desde un yo narrador que nos sitúa en la vida de la autora. Quiere —en palabras Saura— “encontrar su realidad y que esta pase por conocer a los modelos que ha tenido, huir de ellos y buscar el suyo propio” para contar la historia de una familia en la que la madre es la protagonista. Un yo que es la suma de su vida y de la de muchas de las vidas de las mujeres que la han acompañado a lo largo de los años. Porque Marina, como Olga, sabe que “la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente”, parafraseando a Roland Barthes.Marina Saura teje en Cara de foto una telaraña de autoficción en la que la narradora, a la que conocemos en todas las edades (niña, joven, adulta), aunque no de forma cronológica, nos adentra en el laberinto de su identidad a través un hilo de fotografías ajenas y familiares. Fotografías, unas reales y otras reflejo de un recuerdo, que como no vemos deberemos reconstruir en nuestra mente conforme vayamos avanzando en la lectura. Solo dos de ellas nos llegarán como imagen en el propio libro.Son estas imágenes las que, como espejos rotos, devuelven reflejos de los momentos originales: rostros que observan desde el pasado, momentos fugaces suspendidos en el tiempo que la narradora quiere compartir con los lectores.Un yo en el texto que, como en el caso del narrador proustiano, interroga todo lo que rodea el quehacer cotidiano y lo introduce desde el recuerdo para hacernos llegar la realidad. Una realidad en la que se cruzan amor y desamor, juventud y vejez, momentos de intensidad y de vacío y, sobre todo, la relación de madre e hija. Una madre que, sumida cada vez más en las nieblas del alzhéimer, acabará por olvidar esas imágenes.Olga rechaza las máscaras que la sociedad le ofrece, como rechaza el ejemplo de su madre, el yugo de lo tradicional, y se balancea desde un perpetuo retorno al origen que no nos resuelve su enigma ni aclara hacia dónde tienen que ir, pero del que sabe que debe alejarse. A través de su mirada, de sus fotos, la protagonista nos desentraña el delicado y espinoso vínculo, entre mujeres y hombres y entre los distintos miembros de una familia, que se va tejiendo, como si de una crónica íntima se tratara, hasta chocar contra el telón de fondo de una España desde los últimos estertores del franquismo hasta la democracia.Un yo que nos llega a través de fotografías, porque Marina sabe, como bien dijo Susan Sontag, que “coleccionar fotografías es coleccionar el mundo”. Y cuando la narradora se hace con esas reproducciones de la realidad, y las utiliza como elementos susceptibles de funcionar independiente, son para ella un recordatorio de lo vivido que a nosotros nos llega a través de las palabras.Una narradora que busca recuerdos dispersos en los que incluso llega a desafiarse a sí misma sin la “cara de foto” que el mundo le ha pedido adoptar y que rechaza para tratar de encontrarse y donde el tiempo se pliega a nuevas formas, porque narrar lo fotografiado es apropiarse de ello, “establecer con el mundo —en palabras de Sontag— una relación determinada que parece conocimiento, pero es poder.” Seguir leyendo

En Cara de foto, el segundo libro de Marina Saura, la protagonista, Olga, trasunto de Marina, nos habla desde un yo narrador que nos sitúa en la vida de la autora. Quiere —en palabras Saura— “encontrar su realidad y que esta pase por conocer a los modelos que ha tenido, huir de ellos y buscar el suyo propio” para contar la historia de una familia en la que la madre es la protagonista. Un yo que es la suma de su vida y de la de muchas de las vidas de las mujeres que la han acompañado a lo largo de los años. Porque Marina, como Olga, sabe que “la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente”, parafraseando a Roland Barthes.

Marina Saura teje en Cara de foto una telaraña de autoficción en la que la narradora, a la que conocemos en todas las edades (niña, joven, adulta), aunque no de forma cronológica, nos adentra en el laberinto de su identidad a través un hilo de fotografías ajenas y familiares. Fotografías, unas reales y otras reflejo de un recuerdo, que como no vemos deberemos reconstruir en nuestra mente conforme vayamos avanzando en la lectura. Solo dos de ellas nos llegarán como imagen en el propio libro.

Son estas imágenes las que, como espejos rotos, devuelven reflejos de los momentos originales: rostros que observan desde el pasado, momentos fugaces suspendidos en el tiempo que la narradora quiere compartir con los lectores.

Un yo en el texto que, como en el caso del narrador proustiano, interroga todo lo que rodea el quehacer cotidiano y lo introduce desde el recuerdo para hacernos llegar la realidad. Una realidad en la que se cruzan amor y desamor, juventud y vejez, momentos de intensidad y de vacío y, sobre todo, la relación de madre e hija. Una madre que, sumida cada vez más en las nieblas del alzhéimer, acabará por olvidar esas imágenes.

Olga rechaza las máscaras que la sociedad le ofrece, como rechaza el ejemplo de su madre, el yugo de lo tradicional, y se balancea desde un perpetuo retorno al origen que no nos resuelve su enigma ni aclara hacia dónde tienen que ir, pero del que sabe que debe alejarse. A través de su mirada, de sus fotos, la protagonista nos desentraña el delicado y espinoso vínculo, entre mujeres y hombres y entre los distintos miembros de una familia, que se va tejiendo, como si de una crónica íntima se tratara, hasta chocar contra el telón de fondo de una España desde los últimos estertores del franquismo hasta la democracia.

Un yo que nos llega a través de fotografías, porque Marina sabe, como bien dijo Susan Sontag, que “coleccionar fotografías es coleccionar el mundo”. Y cuando la narradora se hace con esas reproducciones de la realidad, y las utiliza como elementos susceptibles de funcionar independiente, son para ella un recordatorio de lo vivido que a nosotros nos llega a través de las palabras.

Una narradora que busca recuerdos dispersos en los que incluso llega a desafiarse a sí misma sin la “cara de foto” que el mundo le ha pedido adoptar y que rechaza para tratar de encontrarse y donde el tiempo se pliega a nuevas formas, porque narrar lo fotografiado es apropiarse de ello, “establecer con el mundo —en palabras de Sontag— una relación determinada que parece conocimiento, pero es poder.”

EL PAÍS