La leyenda de la ciudad sin nombre es un divertido wéstern musical en el que una panda de mineros anárquicos monta un pueblo en mitad de la nada después de haber descubierto una veta de oro. En una de las escenas más divertidas, Lee Marvin —que interpreta a un buscador de oro memorable— saca una botella de alcohol (a la hora del desayuno) delante de un grupo de cuáqueros. Una mujer le pregunta: “¿No ha leído usted la Biblia”. A lo que Marvin responde: “Sí, señora”. “¿Y no le quitó la afición por la bebida?”. “No, señora, me quitó la afición por la lectura”.

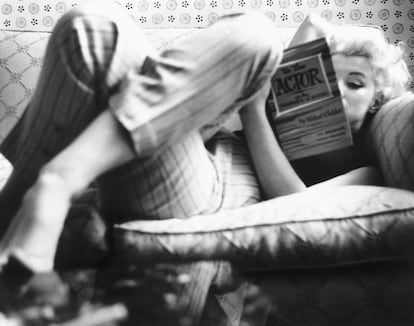

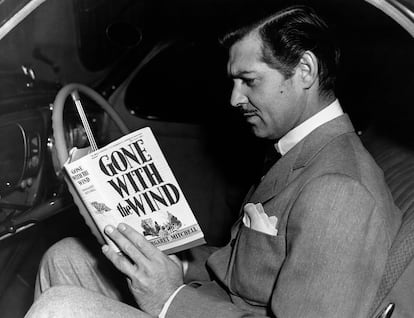

Leer no es una virtud en sí misma —y no lo digo por la Biblia, que no deja de ser un relato extraordinario más allá de las creencias personales—, de hecho muchos dictadores se empeñan en escribir libros y hacer obligatorio que el pueblo los lea —en la Rumania comunista se decía que las librerías solo tenían libros sobre el matrimonio Ceausescu o directamente escritos por ellos—. Sin embargo, tampoco se puede decir que sea una actividad especialmente dañina, por mucho que la influencer María Pombo haya lanzado una diatriba contra los lectores. “No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo”, ha dicho en un vídeo de TikTok después de que su estantería apareciese con libros que solo servían como objetos decorativos.

Leer no nos hace mejores como individuos —Hannibal Lecter fue un lector compulsivo, adoraba las Variaciones Goldberg, de J. S. Bach, y luego se comía el hígado de la gente—; pero sí como sociedad. En los inicios de la Transición, un grupo de editoriales lanzó una campaña bajo el lema “más libros, más libres”. Pocas cosas simbolizan de una forma tan clara la libertad en una sociedad como la presencia de libros.

Una de las medidas que desató la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968 fue que, durante la Primavera de Praga, Alexander Dubcek anuló la censura. El hecho de que los ciudadanos pudiesen leer —o no leer— lo que les diese la gana fue considerado por la nomenklatura soviética, con razón, un peligro para la supervivencia del socialismo real. El “¡Muera la inteligencia!” de Millán Astray” o la quema masiva de libros por los nazis —que tuvo lugar en 1933, nada más llegar Hitler al poder— refleja hasta qué punto las dictaduras se llevan mal con la letra impresa.

Por otro lado, tampoco hace falta leer para acceder a historias escritas: los audiolibros representan una industria creciente y ocupan mucho menos espacio en casa que toneladas de libros. La cultura literaria occidental nace con la palabra hablada, no escrita, porque la Iliada y la Odisea fueron poemas recitados, conservados durante siglos de forma oral.

El gran helenista Moses I. Finley —un sabio que tuvo que huir de Estados Unidos en 1950 durante la Caza de Brujas de McCarthy y se instaló en Cambridge donde se convirtió en el héroe intelectual de Mary Beard— relata en El mundo de Odiseo que “un bardo serbio de 70 años, que no sabía ni leer ni escribir, recitó un poema de las dimensiones de la Odisea, construyéndolo a medida que lo recitaba, pero sosteniendo el metro y la forma e inventando una narración complicada”. La ejecución de aquella hazaña duró dos semanas, cantaba durante dos horas por la mañana y dos por la tarde, un poco demasiado para estos tiempos minados por el déficit de atención. Un mundo sin historias, sin libros, sin largas narraciones que nos enfrenten a nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros fantasmas o nuestros miedos es mucho más pobre y aburrido. Lo difícil es empezar, luego va solo.

Leer no es una virtud en sí misma, aunque tampoco se puede decir que sea una actividad especialmente dañina, más bien todo lo contrario

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Leer no es una virtud en sí misma, aunque tampoco se puede decir que sea una actividad especialmente dañina, más bien todo lo contrario

La leyenda de la ciudad sin nombre es un divertido wéstern musical en el que una panda de mineros anárquicos monta un pueblo en mitad de la nada después de haber descubierto una veta de oro. En una de las escenas más divertidas, Lee Marvin —que interpreta a un buscador de oro memorable— saca una botella de alcohol (a la hora del desayuno) delante de un grupo de cuáqueros. Una mujer le pregunta: “¿No ha leído usted la Biblia”. A lo que Marvin responde: “Sí, señora”. “¿Y no le quitó la afición por la bebida?”. “No, señora, me quitó la afición por la lectura”.

Leer no es una virtud en sí misma —y no lo digo por la Biblia, que no deja de ser un relato extraordinario más allá de las creencias personales—, de hecho muchos dictadores se empeñan en escribir libros y hacer obligatorio que el pueblo los lea —en la Rumania comunista se decía que las librerías solo tenían libros sobre el matrimonio Ceausescu o directamente escritos por ellos—. Sin embargo, tampoco se puede decir que sea una actividad especialmente dañina, por mucho que la influencer María Pombo haya lanzado una diatriba contra los lectores. “No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo”, ha dicho en un vídeo de TikTok después de que su estantería apareciese con libros que solo servían como objetos decorativos.

Leer no nos hace mejores como individuos —Hannibal Lecter fue un lector compulsivo, adoraba las Variaciones Goldberg, de J. S. Bach, y luego se comía el hígado de la gente—; pero sí como sociedad. En los inicios de la Transición, un grupo de editoriales lanzó una campaña bajo el lema “más libros, más libres”. Pocas cosas simbolizan de una forma tan clara la libertad en una sociedad como la presencia de libros.

Una de las medidas que desató la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968 fue que, durante la Primavera de Praga, Alexander Dubcek anuló la censura. El hecho de que los ciudadanos pudiesen leer —o no leer— lo que les diese la gana fue considerado por la nomenklatura soviética, con razón, un peligro para la supervivencia del socialismo real. El “¡Muera la inteligencia!” de Millán Astray” o la quema masiva de libros por los nazis —que tuvo lugar en 1933, nada más llegar Hitler al poder— refleja hasta qué punto las dictaduras se llevan mal con la letra impresa.

Por otro lado, tampoco hace falta leer para acceder a historias escritas: los audiolibros representan una industria creciente y ocupan mucho menos espacio en casa que toneladas de libros. La cultura literaria occidental nace con la palabra hablada, no escrita, porque la Iliada y la Odisea fueron poemas recitados, conservados durante siglos de forma oral.

El gran helenista Moses I. Finley —un sabio que tuvo que huir de Estados Unidos en 1950 durante la Caza de Brujas de McCarthy y se instaló en Cambridge donde se convirtió en el héroe intelectual de Mary Beard— relata en El mundo de Odiseo que “un bardo serbio de 70 años, que no sabía ni leer ni escribir, recitó un poema de las dimensiones de la Odisea, construyéndolo a medida que lo recitaba, pero sosteniendo el metro y la forma e inventando una narración complicada”. La ejecución de aquella hazaña duró dos semanas, cantaba durante dos horas por la mañana y dos por la tarde, un poco demasiado para estos tiempos minados por el déficit de atención. Un mundo sin historias, sin libros, sin largas narraciones que nos enfrenten a nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros fantasmas o nuestros miedos es mucho más pobre y aburrido. Lo difícil es empezar, luego va solo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Es redactor jefe de Cultura en EL PAÍS. Ha pasado por las secciones de Internacional, Reportajes e Ideas, viajado como enviado especial a numerosos países –entre ellos Afganistán, Irak y Líbano– y formado parte del equipo de editorialistas. Es autor de ‘Una lección olvidada’, que recibió el premio al mejor ensayo de las librerías de Madrid.

Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Archivado En

EL PAÍS