El tiempo pasaba, pero la página seguía en blanco. “A ver si escribes algo”, le espetó la maestra. Había dado a la clase tres opciones entre las que elegir, y añadido incluso una cuarta: redacción libre. Aun así, aquel chiquillo no avanzaba. “Era un poco desgraciado”, reconoce Sergio Ruzzier, que tenía entonces nueve años. Ese día, para más inri, dice que se encontraba “especialmente lento”. Hasta que tuvo una ocurrencia: “¿Puedo hacer un cómic?”. En un colegio de mediados de los setenta ―y probablemente hoy―, la negativa estaba cantada. Salvo para la señora Santarelli: “Si lo haces seriamente”.

El ilustrador y autor de literatura infantil, hoy editado y aplaudido en medio mundo, todavía lo considera “un momento crucial” de su existencia. Tanto que aún adora a su antigua enseñante y recuerda qué curso frecuentaba cuando sucedió, el día de la semana ―era jueves― y la historia que elaboró: un mal de dientes obligaba a Drácula a ir a la ciudad en busca de un dentista un domingo, cuando todo estaba cerrado. “Era la primera vez que el mundo adulto apoyaba mi interés”, celebra. “Me parece que tampoco cambié mucho desde entonces”.

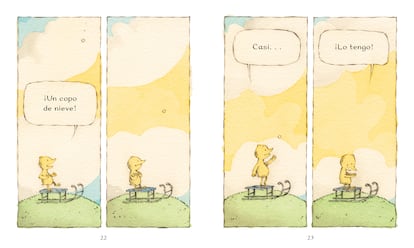

Lo cierto es que sigue dibujando y teniendo ideas raras. Incluso demasiado, para algunos editores. El público que más cuenta, sin embargo, le respalda: Fox & Chick (Liana) supone una de las series infantiles más celebradas por niños y crítica; Dos ratones (A buen paso), Qué libro más tonto o la próxima publicación en castellano de La historia verdadera y No, dijo Custard la ardilla (todos en Liana) agrandan un cuadro con pinceladas de humor, rebeldía, ternura, amistad y libertad creativa. Único, tal vez. Peculiar, sin duda. Como que un hombre de metrópolis (nació en Milán, vivió muchos años en Nueva York) se haya mudado a una aldea montañera con más población felina que humana: cuatro habitantes fijos y ocho gatos. O como el hecho de que la primera frase de la biografía de Ruzzier para la editorial italiana Topipittori destaque que en la infancia jugaba a “quién muere mejor”.

―¿Qué era eso?

―Me crie en Lorenteggio, en la semiperiferia de Milán. Alrededor había campos, era un conjunto de seis casas, rodeadas por un jardín. Y una veintena de niños jugábamos juntos. Todos nos poníamos en fila y uno fingía disparar o lanzar flechas. El que muriera de la forma más espectacular pasaba el turno, hasta convertirse en el siguiente encargado.

Para entender a Ruzzier también sirve mirar a sus personajes más famosos. Fox es un zorro responsable, paciente y sensato. Chick un pajarito caótico, naíf, curioso, casi irrefrenable. La dinámica entre ambos recuerda a Calvin y Hobbes, aunque menos mordaz: el pequeño sigue sus anárquicos impulsos; su amigo peludo trata de reconducirlo hacia el equilibrio. Ocurre en cada libro, de tres historias. Y, constantemente, en la cabeza de su autor. “Soy ambos. Mi parte racional quiere que las cosas vayan de una cierta manera. Pero la otra, disruptiva, descoloca los planes. Al final funciona mejor porque están las dos. Hubo críticas al primer volumen que decían que ‘Chick era demasiado insoportable y Fox demasiado paciente’. Para responder lo reescribí de manera que todo funcionara perfectamente. Resultó un aburrimiento mortal”.

El italiano ha tenido que defender más veces su trabajo. “A menudo tengo que luchar, sobre todo en Estados Unidos”, resume. “Me niego a someterme a reglas moralistas, inútiles, tienen miedo de las reacciones negativas. Es ridículo. En un libro reciente debía dibujar una gatita y una ratoncita, que eran en realidad dos niñas, haciéndose un té. Y la editora estaba muy preocupada de que fuera evidente que no lo preparaban de verdad, porque podrían quemarse”. De otra obra que propuso hace poco le dijeron que estaba “en el lado extraño” de su trayectoria. En general, hay una etiqueta que le persiguió al principio de su carrera y de vez en cuando vuelve: “Too quirky”. Demasiado excéntrico. En el fondo, le ocurre desde los pupitres. Pero no siempre aparece una señora Santarelli.

“Mi mente sigue parecida a esa época. Todavía tengo cierto disgusto interior por el mundo de los mayores, por sus falsedades y moralismos. No niego que yo también sea un adulto, obviamente, no quiero ser un Peter Pan. Por desgracia, vivo en ese mundo. Pero me gustaría más ser Pippi Calzaslargas”, apunta. Era adolescente cuando empezó a entender que el dibujo se le daba bien, que tal vez podría ser su profesión. No leía mucha novela, pero sí a Astérix, Lucky Luke, Pon Pon, Pinky, los Peanuts, Mickey Mouse o Tex Willer. Y, más tarde, a Crazy Kat, Popeye o Dick Tracy. El alumno vago, dado a procrastinar, cambiaba frente a las viñetas: las estudiaba a fondo, su estructura, los trazos. Empezó con tiras adultas, melancólicas, algo violentas, “pesimistas”, las define él. A finales de los noventa, ya en EE UU probó con la literatura infantil. Y hasta hoy, para alegría de miles de pequeños.

“No creo que el autor tenga una responsabilidad como tal. Lo que sí siento es la necesidad, la obligación, de hacer el mejor trabajo que puedo”, agrega Ruzzier. También confiesa que su currículo cuenta con obras de las que está plenamente satisfecho y otras de las que mucho menos. Así que siempre intenta exigirse un poco más: “Si has terminado el dibujo y sabes hacerlo mejor, debes probar de nuevo. Puede ser importante”. Palabras del niño que no quería esforzarse. La maestra Santarelli estaría orgullosa.

El autor de la celebrada serie ‘Fox & Chick’, con dos nuevos libros a punto de ser editados en castellano, recuerda a la maestra que cambió su vida y presume de luchar contra “reglas moralistas inútiles”

El tiempo pasaba, pero la página seguía en blanco. “A ver si escribes algo”, le espetó la maestra. Había dado a la clase tres opciones entre las que elegir, y añadido incluso una cuarta: redacción libre. Aun así, aquel chiquillo no avanzaba. “Era un poco desgraciado”, reconoce Sergio Ruzzier, que tenía entonces nueve años. Ese día, para más inri, dice que se encontraba “especialmente lento”. Hasta que tuvo una ocurrencia: “¿Puedo hacer un cómic?”. En un colegio de mediados de los setenta ―y probablemente hoy―, la negativa estaba cantada. Salvo para la señora Santarelli: “Si lo haces seriamente”.

El ilustrador y autor de literatura infantil, hoy editado y aplaudido en medio mundo, todavía lo considera “un momento crucial” de su existencia. Tanto que aún adora a su antigua enseñante y recuerda qué curso frecuentaba cuando sucedió, el día de la semana ―era jueves― y la historia que elaboró: un mal de dientes obligaba a Drácula a ir a la ciudad en busca de un dentista un domingo, cuando todo estaba cerrado. “Era la primera vez que el mundo adulto apoyaba mi interés”, celebra. “Me parece que tampoco cambié mucho desde entonces”.

Lo cierto es que sigue dibujando y teniendo ideas raras. Incluso demasiado, para algunos editores. El público que más cuenta, sin embargo, le respalda: Fox & Chick (Liana) supone una de las series infantiles más celebradas por niños y crítica; Dos ratones (A buen paso), Qué libro más tonto o la próxima publicación en castellano de La historia verdadera y No, dijo Custard la ardilla (todos en Liana) agrandan un cuadro con pinceladas de humor, rebeldía, ternura, amistad y libertad creativa. Único, tal vez. Peculiar, sin duda. Como que un hombre de metrópolis (nació en Milán, vivió muchos años en Nueva York) se haya mudado a una aldea montañera con más población felina que humana: cuatro habitantes fijos y ocho gatos. O como el hecho de que la primera frase de la biografía de Ruzzier para la editorial italiana Topipittori destaque que en la infancia jugaba a “quién muere mejor”.

―¿Qué era eso?

―Me crie en Lorenteggio, en la semiperiferia de Milán. Alrededor había campos, era un conjunto de seis casas, rodeadas por un jardín. Y una veintena de niños jugábamos juntos. Todos nos poníamos en fila y uno fingía disparar o lanzar flechas. El que muriera de la forma más espectacular pasaba el turno, hasta convertirse en el siguiente encargado.

Para entender a Ruzzier también sirve mirar a sus personajes más famosos. Fox es un zorro responsable, paciente y sensato. Chick un pajarito caótico, naíf, curioso, casi irrefrenable. La dinámica entre ambos recuerda a Calvin y Hobbes, aunque menos mordaz: el pequeño sigue sus anárquicos impulsos; su amigo peludo trata de reconducirlo hacia el equilibrio. Ocurre en cada libro, de tres historias. Y, constantemente, en la cabeza de su autor. “Soy ambos. Mi parte racional quiere que las cosas vayan de una cierta manera. Pero la otra, disruptiva, descoloca los planes. Al final funciona mejor porque están las dos. Hubo críticas al primer volumen que decían que ‘Chick era demasiado insoportable y Fox demasiado paciente’. Para responder lo reescribí de manera que todo funcionara perfectamente. Resultó un aburrimiento mortal”.

El italiano ha tenido que defender más veces su trabajo. “A menudo tengo que luchar, sobre todo en Estados Unidos”, resume. “Me niego a someterme a reglas moralistas, inútiles, tienen miedo de las reacciones negativas. Es ridículo. En un libro reciente debía dibujar una gatita y una ratoncita, que eran en realidad dos niñas, haciéndose un té. Y la editora estaba muy preocupada de que fuera evidente que no lo preparaban de verdad, porque podrían quemarse”. De otra obra que propuso hace poco le dijeron que estaba “en el lado extraño” de su trayectoria. En general, hay una etiqueta que le persiguió al principio de su carrera y de vez en cuando vuelve: “Too quirky”. Demasiado excéntrico. En el fondo, le ocurre desde los pupitres. Pero no siempre aparece una señora Santarelli.

“Mi mente sigue parecida a esa época. Todavía tengo cierto disgusto interior por el mundo de los mayores, por sus falsedades y moralismos. No niego que yo también sea un adulto, obviamente, no quiero ser un Peter Pan. Por desgracia, vivo en ese mundo. Pero me gustaría más ser Pippi Calzaslargas”, apunta. Era adolescente cuando empezó a entender que el dibujo se le daba bien, que tal vez podría ser su profesión. No leía mucha novela, pero sí a Astérix, Lucky Luke, Pon Pon, Pinky, los Peanuts, Mickey Mouse o Tex Willer. Y, más tarde, a Crazy Kat, Popeye o Dick Tracy. El alumno vago, dado a procrastinar, cambiaba frente a las viñetas: las estudiaba a fondo, su estructura, los trazos. Empezó con tiras adultas, melancólicas, algo violentas, “pesimistas”, las define él. A finales de los noventa, ya en EE UU probó con la literatura infantil. Y hasta hoy, para alegría de miles de pequeños.

“No creo que el autor tenga una responsabilidad como tal. Lo que sí siento es la necesidad, la obligación, de hacer el mejor trabajo que puedo”, agrega Ruzzier. También confiesa que su currículo cuenta con obras de las que está plenamente satisfecho y otras de las que mucho menos. Así que siempre intenta exigirse un poco más: “Si has terminado el dibujo y sabes hacerlo mejor, debes probar de nuevo. Puede ser importante”. Palabras del niño que no quería esforzarse. La maestra Santarelli estaría orgullosa.

EL PAÍS