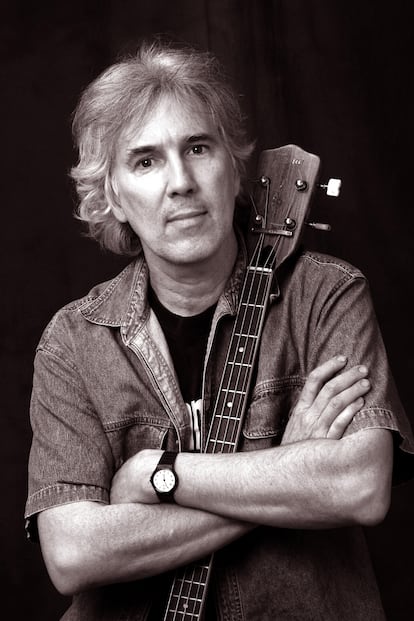

A veces mirar atrás puede ser gratificante. Tanto, que se corre el peligro de olvidar el presente. No parece el caso de Tomás Graves, músico, impresor artesanal y superviviente a la bendición —que puede transformarse en maldición— de nacer en un paraíso (en el pueblo de Deià, en la bellísima sierra de la Tramontana mallorquina) y vivir rodeado de libros por ser hijo del escritor británico Robert Graves (1895-1985), poeta, novelista y helenista.

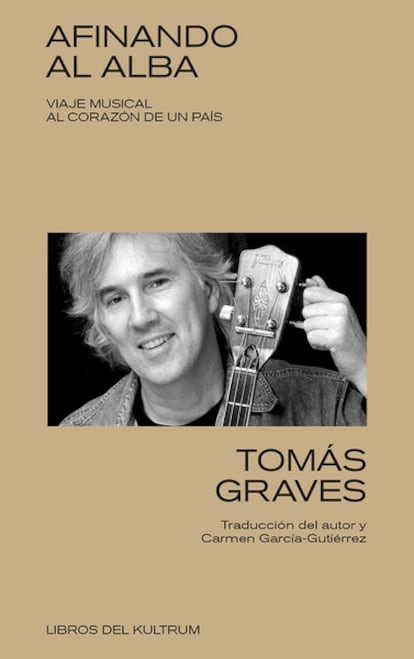

Lo explica en Afinando al alba (Libros del Kultrum, 2025), una especie de autobiografía que describe un tiempo y un mundo que hasta hace nada estaba aquí y ahora ya no está, sin acritud y de lleno en el mundo de hoy. “Para mí era importante describir cómo se vivía entonces la música y cultura con minúsculas”, reflexiona al teléfono el pequeño de la familia Graves, desde su casa de campo en el interior de Mallorca.

Fue en 1943, en Deià, en una gran casa de campo como las de antes —para algunos, claro—, rodeada de olivos, limoneros, higueras, algarrobos y viñas, de lagartijas, de burros y de ovejas, de flores de hibisco y de jazmín, donde Beryl Graves —Pritchard de apellido de soltera— dio a luz a Tomás con la ayuda de María, la comadrona del pueblo.

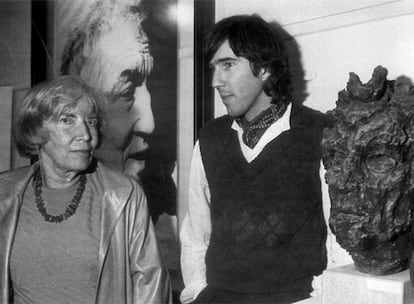

Su padre era ya un reconocido hombre de letras. Para hacernos una idea: a su casa iban a visitarlo Borges, Agatha Christie, Kingsey Amis y su hijo Martin (luego reconocido novelista y ensayista) o Ava Gardner; de joven se alistó en el ejército británico para luchar en la Primera Guerra Mundial, de cuya vivencia surgió Adiós a todo eso, una de las mejores novelas antibelicistas de todos los tiempos (su padre le explicó a su amigo Alastair Reid que tras vivir el horror de las trincheras y la batalla del Somme —en la que murieron un millón de jóvenes y en la que él fue gravemente herido—, se consideraba extrañamente afortunado porque sabía que nada en la vida podría superar aquel espanto); después, la película Lawrence de Arabia de David Lean se basó en el libro de su padre Lawrence y los árabes, y por aquella misma época Bob Dylan siempre llevaba encima una edición gastada de su libro La diosa blanca, que, entre otras cosas, describe las antiguas civilizaciones matriarcales.

Pero en la mesa, a la hora de cenar, la familia Graves no declamaba poesía del Renacimiento ni invocaba diosas griegas. “Mi casa no era un lugar intelectual. Se hablaba de todo y con mucho humor”, subraya. Según el retrato que hace de él su hijo, el patriarca Graves fue una persona muy pragmática. Por ejemplo, explica que escribió la novela Yo, Claudio —después convertida en una serie de la BBC mundialmente famosa— para sufragar la hipoteca de la casa. Y también narra que para pagar las facturas de un caro colegio londinense en el que lo matricularon a él, su padre decidió poner a disposición de las colecciones de las bibliotecas de las universidades norteamericanas los borradores de su obra. “Hablando en plata”, vendía “el contenido de su basura”, apunta Tomás.

Ahora, con más de setenta años, el benjamín de los Graves mantiene una bicefalia personal y cultural muy saludable. Como mallorquín, cuando rememora la Semana Santa de su niñez piensa en cirios, hogueras y empanadas de sobrasada, cordero y guisantes, pero como buen inglés, también recuerda los huevos de Pascua y el sabor del hot cross bun (un bollo muy dulce, receta de tiempos de la Edad Media).

Un pueblo ‘embalsamado’

“Aquel era el mundo en el que nací, y toda esa mezcla era lo más normal para mí”, explica. “Es como la educación franquista, que no la cuestionas cuando la recibes. Hasta que un día, estando en Inglaterra, en la escuela me enteré de que en España vivíamos en una dictadura”, dice.

En su casa de Deià había una habitación llamada La Imprenta porque acogía una prensa manual donde se imprimían ediciones limitadas de los poemarios del padre (escribió un millar de poemas y 144 libros). Y una de las cosas que hizo el pequeño de los Graves en aquel colegio caro —además de ser jefe de dormitorio del futuro actor Daniel Day-Lewis, hijo de Cecil Day-Lewis, uno de los pocos amigos poetas de su padre junto con Robert Frost y E. E. Cummings—, fue aprender a usar una imprenta. Finalmente, una de sus profesiones ha sido la de impresor artesanal, fundando The New Seizin Press, que se encargaba de imprimir libros para bibliófilos.

Los Graves no fueron los primeros extranjeros en aterrizar en la sierra de la Tramontana. Por esas tierras habían pasado Julio Verne, George Sand y Chopin, Anaïs Nin, DH Lawrence, Sarah Bernhardt y Luis Salvador de Habsburgo-Lorena, el hermano de la emperatriz Sissi, miembro honorario de la Sociedad para el Fomento del Turismo mallorquina. Según Tomás, en todos los lugares bellos del mundo se vive la fricción entre los que vienen de fuera y quieren conservar el encanto del lugar y los nativos, que quieren rentabilizar su atractivo y vivir también la buena vida. “El peligro es acabar como Magaluf”, avisa.

En cualquier caso, el paraíso de Deià hace tiempo que dejó de existir, y la cuestión del turismo y sus excesos sobrevuela su libro. De hecho, Tomás desarrolló un precoz activismo infantil contra la turistificación tirando globos con agua contra los autocares llenos de alemanes, ingleses, belgas o italianos que recorrían las estrechas carreteras de la isla.

Uno de los motivos de la venta masiva de la isla que Graves apunta es que en Mallorca tradicionalmente las propiedades se dividían en partes iguales para todos los hijos, mientras que en Menorca la tierra la heredaba entera el hijo mayor. Así las tierras pequeñas fueron pasto del turismo, mientras que las grandes, las menorquinas, pudieron continuar más ligadas a las labores extensivas del campo como la agricultura o el ganado.

Pero la causa más importante de la transformación de la isla en un inmenso mercado turístico es, claro, el dinero. Graves detalla cómo desde hace unas décadas la isla ha ido recibiendo pequeñas, medianas y grandes olas de dinero negro, transformándose en una especie de “lavandería inmobiliaria”. Desde esos años en adelante, un “trabajo perfecto de taxidermia estaba a punto de convertir Deià en una versión embalsamada de sí misma”, escribe en Afinando al alba.

Entre Jimi Hendrix y Marisol

Tomás recuerda bien el ritmo tranquilo de la casa familiar de Deià, donde se apreciaba mucho la música —cantada o tocada, no tanto grabada— y también el silencio del campo. Por eso cuando se fueron a vivir a Palma, por un tiempo se asombraron del ruido que hacían los vecinos. Ante tanto alboroto, un día su padre fue a preguntarle al vecino por qué vociferaban tanto, a lo que este le confesó que lo hacían “por si alguien piensa que estamos enfermos o tenemos miedo”.

Desde pequeño Tomás desarrolló una singular pasión por el sonido: los truenos, la lluvia, el tañido de las campanas o el tintineo de los cencerros de las ovejas. Empezó pronto a escuchar y a aprender a tocar instrumentos como la guitarró mallorquín, la guitarra eléctrica o el bajo. Después vinieron la mandolina, el buzuki, el tres cubano y la viola de fado. Y a día de hoy aún sigue tocando con un trío acústico que hace versiones de The Band o Paul Simon por bares y mercadillos de la isla.

Su amor a la música se inició en la radio de los Carrillo, la familia que les ayudaba a cuidar la casa. Escuchaban a Juanito Valderrama, Lola Flores, Joselito o Marisol, y aún ahora, cuando Tomás escucha María de la O o Los campanilleros, se emociona más que con “casi cualquier cosa que haya escuchado desde entonces”, según relata.

La música estaba entonces por todas partes. En clubes de Palma podías ver a Ray Charles, Frank Sinatra o a Tom Jones, y en su casa se fraguó The Soft Machine, de Kevin Ayers. En el Centro de la Guitarra de Deià se congregaba gente como Mort Marsh, un actor de cine que actuaba de doble de Robert Redford, el guitarrista mallorquín Joan Bibiloni o Teresa Tudury, que después se fue a Hydra y tocó con Leonard Cohen. También pululaba por allí John Fisher, que hizo de modelo para el anuncio de Varón Dandy en los años 60, lo que le salvó más de una vez de pasar alguna noche en comisaría, porque los guardias civiles le reconocían y le perdonaban.

Tomás recuerda que en 1963 un joven Brian Epstein ofreció a los dueños del club Tagomago a The Beatles como banda residente, pero los rechazaron por ser algo caros para ser un grupo desconocido. Y que cinco años después, en la inauguración de la discoteca Sergeant Pepper’s tocó Jimi Hendrix, que montó después una jam session con algunos músicos locales como Lorenzo Santamaría, y que todos se quedaron mudos cuando le vieron destrozar su guitarra Fender Stratocaster.

En una isla saturada de turistas se necesitan muchos músicos para animar las noches en hoteles, restaurantes, clubs y discotecas. Y en ese ambiente Tomás encontró pronto su vocación de músico de acompañamiento de hippies, folkies, rockeros, cantautores, joteros, salseros o gitanos rumberos. También ejerció de músico entre revolucionarios sandinistas. Ocurrió en 1978, cuando se fue a Nicaragua. Allí participó en una obra musical sobre la figura de Sandino en el Teatro Popular Rubén Darío, el poeta nicaragüense que vivió un tiempo en tierras mallorquinas.

El pequeño de los Graves define la fórmula nicaragüense de entonces —con tan funestas derivadas después, como la dictadura de ahora mismo— como “trabajo duro, buen humor, una banda sonora con la que la población pudiera identificarse, disciplina, amor por la vida en vez de por la venganza y la muerte y, lo más importante, la capacidad de pensar lateralmente”. Fueron tiempos revolucionarios cuyos ecos llegaron hasta España: el disco Misa campesina, en el que participaron Miguel Bosé, Ana Belén, Carlos Mejía Godoy y Elsa Baeza, entre otros, casi alcanzó el número uno de las listas de éxitos.

Después, al volver a Mallorca tras dar algunas vueltas, Tomás empezó a tocar el bajo más profesionalmente, intentando seguir el consejo de su amigo Archibald Legget (un bajista que acompañó a Jerry Lee Lewis, Brenda Lee, Françoise Hardy o Charles Aznavour en sus giras por Gran Bretaña): “Cualquier memo puede tocar un millón de notas, pero la cosa no va por ahí. Tienes que saber cuáles son las importantes y olvidar lo demás. Mantenlo lo más sencillo posible y no le quites ojo al batería”.

El grupo más estable de Tomás ha sido Pa amb Oli Band, junto con su hermano Juan a la guitarra eléctrica, “la banda desconocida más famosa del mundo”, según definición propia. Con ella estuvieron un cuarto de siglo tocando por fiestas de pueblos y aldeas de la isla. A lo largo de ese tiempo, en el que acumularon un repertorio de más mil canciones rock y pop —de The Kinks, The Animals, The Rolling Stones, The Small Faces, etc.—, Tomás fue tomando nota de los cambios en las verbenas de verano: de la ristra de bombillas de colores al puente de luces, del electricista municipal que se quedaba en el bolo por si algo fallaba al equipo de técnicos con walkie talkies, de los instrumentos en el maletero al camión con equipo de Turbosound, o de recibir el cheque al bajar del escenario a esperar cuatro meses a que la loca rueda burocrática se digne pagar a los músicos. “Antes tocabas para la gente y había interacción. Ahora es un poco como si miraran a la banda como quién mira la televisión”, reflexiona.

En los ochenta Tomás participó también en un grupo de son cubano que tocaba canciones del Trío Matamoros, de Beny Moré y de Compay Segundo —tocó también con Kiko Veneno y Santiago Auserón— , y tras aprender la técnica del ventilador a la guitarra, montó Los Rumberos de la Noche, más tarde rebautizados como Mimbre.

Y parece que la huella de la música compartida en comunidad pervive más que la poesía. Tomás recuerda que su hermana fue un día a un banco y el cajero, al ver su nombre escrito, le dijo: “¿Graves? ¿Es usted es familia de…?”, a lo que ella le interrumpió diciendo: “Sí, soy su hija”. Entonces, el del banco le contestó: “¿Pero la hija de quién?, ¿del guitarrista o del bajista?”.

El hijo del gran escritor Robert Graves reconstruye en un libro su vida familiar y describe una isla que aún no había sido asesiada por el turismo

A veces mirar atrás puede ser gratificante. Tanto, que se corre el peligro de olvidar el presente. No parece el caso de Tomás Graves, músico, impresor artesanal y superviviente a la bendición —que puede transformarse en maldición— de nacer en un paraíso (en el pueblo de Deià, en la bellísima sierra de la Tramontana mallorquina) y vivir rodeado de libros por ser hijo del escritor británico Robert Graves (1895-1985), poeta, novelista y helenista.

Lo explica en Afinando al alba (Libros del Kultrum, 2025), una especie de autobiografía que describe un tiempo y un mundo que hasta hace nada estaba aquí y ahora ya no está, sin acritud y de lleno en el mundo de hoy. “Para mí era importante describir cómo se vivía entonces la música y cultura con minúsculas”, reflexiona al teléfono el pequeño de la familia Graves, desde su casa de campo en el interior de Mallorca.

Fue en 1943, en Deià, en una gran casa de campo como las de antes —para algunos, claro—, rodeada de olivos, limoneros, higueras, algarrobos y viñas, de lagartijas, de burros y de ovejas, de flores de hibisco y de jazmín, donde Beryl Graves —Pritchard de apellido de soltera— dio a luz a Tomás con la ayuda de María, la comadrona del pueblo.

Su padre era ya un reconocido hombre de letras. Para hacernos una idea: a su casa iban a visitarlo Borges, Agatha Christie, Kingsey Amis y su hijo Martin (luego reconocido novelista y ensayista) o Ava Gardner; de joven se alistó en el ejército británico para luchar en la Primera Guerra Mundial, de cuya vivencia surgió Adiós a todo eso, una de las mejores novelas antibelicistas de todos los tiempos (su padre le explicó a su amigo Alastair Reid que tras vivir el horror de las trincheras y la batalla del Somme —en la que murieron un millón de jóvenes y en la que él fue gravemente herido—, se consideraba extrañamente afortunado porque sabía que nada en la vida podría superar aquel espanto); después, la película Lawrence de Arabia de David Lean se basó en el libro de su padre Lawrence y los árabes, y por aquella misma época Bob Dylan siempre llevaba encima una edición gastada de su libro La diosa blanca, que, entre otras cosas, describe las antiguas civilizaciones matriarcales.

Pero en la mesa, a la hora de cenar, la familia Graves no declamaba poesía del Renacimiento ni invocaba diosas griegas. “Mi casa no era un lugar intelectual. Se hablaba de todo y con mucho humor”, subraya. Según el retrato que hace de él su hijo, el patriarca Graves fue una persona muy pragmática. Por ejemplo, explica que escribió la novela Yo, Claudio —después convertida en una serie de la BBC mundialmente famosa— para sufragar la hipoteca de la casa. Y también narra que para pagar las facturas de un caro colegio londinense en el que lo matricularon a él, su padre decidió poner a disposición de las colecciones de las bibliotecas de las universidades norteamericanas los borradores de su obra. “Hablando en plata”, vendía “el contenido de su basura”, apunta Tomás.

Ahora, con más de setenta años, el benjamín de los Graves mantiene una bicefalia personal y cultural muy saludable. Como mallorquín, cuando rememora la Semana Santa de su niñez piensa en cirios, hogueras y empanadas de sobrasada, cordero y guisantes, pero como buen inglés, también recuerda los huevos de Pascua y el sabor del hot croos bun (un bollo muy dulce, receta de tiempos de la Edad Media).

Un pueblo ‘embalsamado’

“Aquel era el mundo en el que nací, y toda esa mezcla era lo más normal para mí”, explica. “Es como la educación franquista, que no la cuestionas cuando la recibes. Hasta que un día, estando en Inglaterra, en la escuela me enteré de que en España vivíamos en una dictadura”, dice.

En su casa de Deià había una habitación llamada La Imprenta porque acogía una prensa manual donde se imprimían ediciones limitadas de los poemarios del padre (escribió un millar de poemas y 144 libros). Y una de las cosas que hizo el pequeño de los Graves en aquel colegio caro —además de ser jefe de dormitorio del futuro actor Daniel Day-Lewis, hijo de Cecil Day-Lewis, uno de los pocos amigos poetas de su padre junto con Robert Frost y E. E. Cummings—, fue aprender a usar una imprenta. Finalmente, una de sus profesiones ha sido la de impresor artesanal, fundando The New Seizin Press, que se encargaba de imprimir libros para bibliófilos.

Los Graves no fueron los primeros extranjeros en aterrizar en la sierra de la Tramontana. Por esas tierras habían pasado Julio Verne, George Sand y Chopin, Anaïs Nin, DH Lawrence, Sarah Bernhardt y Luis Salvador de Habsburgo-Lorena, el hermano de la emperatriz Sissi, miembro honorario de la Sociedad para el Fomento del Turismo mallorquina. Según Tomás, en todos los lugares bellos del mundo se vive la fricción entre los que vienen de fuera y quieren conservar el encanto del lugar y los nativos, que quieren rentabilizar su atractivo y vivir también la buena vida. “El peligro es acabar como Magaluf”, avisa.

En cualquier caso, el paraíso de Deià hace tiempo que dejó de existir, y la cuestión del turismo y sus excesos sobrevuela su libro. De hecho, Tomás desarrolló un precoz activismo infantil contra la turistificación tirando globos con agua contra los autocares llenos de alemanes, ingleses, belgas o italianos que recorrían las estrechas carreteras de la isla.

Uno de los motivos de la venta masiva de la isla que Graves apunta es que en Mallorca tradicionalmente las propiedades se dividían en partes iguales para todos los hijos, mientras que en Menorca la tierra la heredaba entera el hijo mayor. Así las tierras pequeñas fueron pasto del turismo, mientras que las grandes, las menorquinas, pudieron continuar más ligadas a las labores extensivas del campo como la agricultura o el ganado.

Pero la causa más importante de la transformación de la isla en un inmenso mercado turístico es, claro, el dinero. Graves detalla cómo desde hace unas décadas la isla ha ido recibiendo pequeñas, medianas y grandes olas de dinero negro, transformándose en una especie de “lavandería inmobiliaria”. Desde esos años en adelante, un “trabajo perfecto de taxidermia estaba a punto de convertir Deià en una versión embalsamada de sí misma”, escribe en Afinando al alba.

Entre Jimi Hendrix y Marisol

Tomás recuerda bien el ritmo tranquilo de la casa familiar de Deià, donde se apreciaba mucho la música —cantada o tocada, no tanto grabada— y también el silencio del campo. Por eso cuando se fueron a vivir a Palma, por un tiempo se asombraron del ruido que hacían los vecinos. Ante tanto alboroto, un día su padre fue a preguntarle al vecino por qué vociferaban tanto, a lo que este le confesó que lo hacían “por si alguien piensa que estamos enfermos o tenemos miedo”.

Desde pequeño Tomás desarrolló una singular pasión por el sonido: los truenos, la lluvia, el tañido de las campanas o el tintineo de los cencerros de las ovejas. Empezó pronto a escuchar y a aprender a tocar instrumentos como la guitarró mallorquín, la guitarra eléctrica o el bajo. Después vinieron la mandolina, el buzuki, el tres cubano y la viola de fado. Y a día de hoy aún sigue tocando con un trío acústico que hace versiones de The Band o Paul Simon por bares y mercadillos de la isla.

Su amor a la música se inició en la radio de los Carrillo, la familia que les ayudaba a cuidar la casa. Escuchaban a Juanito Valderrama, Lola Flores, Joselito o Marisol, y aún ahora, cuando Tomás escucha María de la O o Los campanilleros, se emociona más que con “casi cualquier cosa que haya escuchado desde entonces”, según relata.

La música estaba entonces por todas partes. En clubes de Palma podías ver a Ray Charles, Frank Sinatra o a Tom Jones, y en su casa se fraguó The Soft Machine, de Kevin Ayers. En el Centro de la Guitarra de Deià se congregaba gente como Mort Marsh, un actor de cine que actuaba de doble de Robert Redford, el guitarrista mallorquín Joan Bibiloni o Teresa Tudury, que después se fue a Hydra y tocó con Leonard Cohen. También pululaba por allí John Fisher, que hizo de modelo para el anuncio de Varón Dandy en los años 60, lo que le salvó más de una vez de pasar alguna noche en comisaría, porque los guardias civiles le reconocían y le perdonaban.

Tomás recuerda que en 1963 un joven Brian Epstein ofreció a los dueños del club Tagomago a The Beatles como banda residente, pero los rechazaron por ser algo caros para ser un grupo desconocido. Y que cinco años después, en la inauguración de la discoteca Sergeant Pepper’s tocó Jimi Hendrix, que montó después una jam session con algunos músicos locales como Lorenzo Santamaría, y que todos se quedaron mudos cuando le vieron destrozar su guitarra Fender Stratocaster.

En una isla saturada de turistas se necesitan muchos músicos para animar las noches en hoteles, restaurantes, clubs y discotecas. Y en ese ambiente Tomás encontró pronto su vocación de músico de acompañamiento de hippies, folkies, rockeros, cantautores, joteros, salseros o gitanos rumberos. También ejerció de músico entre revolucionarios sandinistas. Ocurrió en 1978, cuando se fue a Nicaragua. Allí participó en una obra musical sobre la figura de Sandino en el Teatro Popular Rubén Darío, el poeta nicaragüense que vivió un tiempo en tierras mallorquinas.

El pequeño de los Graves define la fórmula nicaragüense de entonces —con tan funestas derivadas después, como la dictadura de ahora mismo— como “trabajo duro, buen humor, una banda sonora con la que la población pudiera identificarse, disciplina, amor por la vida en vez de por la venganza y la muerte y, lo más importante, la capacidad de pensar lateralmente”. Fueron tiempos revolucionarios cuyos ecos llegaron hasta España: el disco Misa campesina, en el que participaron Miguel Bosé, Ana Belén, Carlos Mejía Godoy y Elsa Baeza, entre otros, casi alcanzó el número uno de las listas de éxitos.

Después, al volver a Mallorca tras dar algunas vueltas, Tomás empezó a tocar el bajo más profesionalmente, intentando seguir el consejo de su amigo Archibald Legget (un bajista que acompañó a Jerry Lee Lewis, Brenda Lee, Françoise Hardy o Charles Aznavour en sus giras por Gran Bretaña): “Cualquier memo puede tocar un millón de notas, pero la cosa no va por ahí. Tienes que saber cuáles son las importantes y olvidar lo demás. Mantenlo lo más sencillo posible y no le quites ojo al batería”.

El grupo más estable de Tomás ha sido Pa amb Oli Band, junto con su hermano Juan a la guitarra eléctrica, “la banda desconocida más famosa del mundo”, según definición propia. Con ella estuvieron un cuarto de siglo tocando por fiestas de pueblos y aldeas de la isla. A lo largo de ese tiempo, en el que acumularon un repertorio de más mil canciones rock y pop —de The Kinks, The Animals, The Rolling Stones, The Small Faces, etc.—, Tomás fue tomando nota de los cambios en las verbenas de verano: de la ristra de bombillas de colores al puente de luces, del electricista municipal que se quedaba en el bolo por si algo fallaba al equipo de técnicos con walkie talkies, de los instrumentos en el maletero al camión con equipo de Turbosound, o de recibir el cheque al bajar del escenario a esperar cuatro meses a que la loca rueda burocrática se digne pagar a los músicos. “Antes tocabas para la gente y había interacción. Ahora es un poco como si miraran a la banda como quién mira la televisión”, reflexiona.

En los ochenta Tomás participó también en un grupo de son cubano que tocaba canciones del Trío Matamoros, de Beny Moré y de Compay Segundo —tocó también con Kiko Veneno y Santiago Auserón— , y tras aprender la técnica del ventilador a la guitarra, montó Los Rumberos de la Noche, más tarde rebautizados como Mimbre.

Y parece que la huella de la música compartida en comunidad pervive más que la poesía. Tomás recuerda que su hermana fue un día a un banco y el cajero, al ver su nombre escrito, le dijo: “¿Graves? ¿Es usted es familia de…?”, a lo que ella le interrumpió diciendo: “Sí, soy su hija”. Entonces, el del banco le contestó: “¿Pero la hija de quién?, ¿del guitarrista o del bajista?”.

EL PAÍS