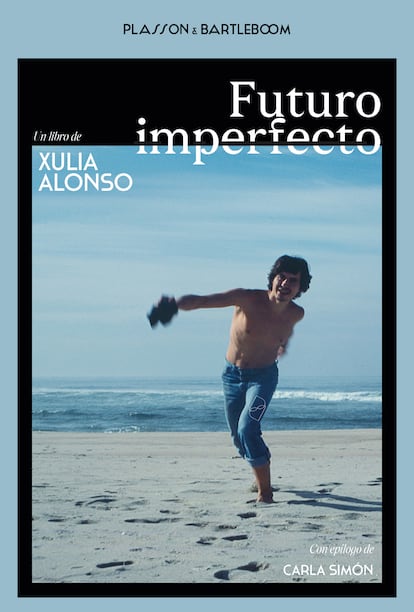

Para Xulia Alonso (A Rúa, Ourense, 63 años) la adicción a la heroína llegó sin apenas notarlo. “El consumo de drogas, no solo en los ochenta, en cualquier momento, siempre comienza como un juego. Por diversión, para socializar. Pero a nosotros lo que nos ocurrió fue algo histórico, que pilló desprevenida a la sociedad”, reflexiona para explicar qué la llevó a escribir Futuro imperfecto, una crónica de esos años, sobre la caída en la droga, el sida, la pérdida de Nico, su pareja y padre de su hija, Lucía. Lo escribió todo para que, si no sobrevivía, ella pudiera conocer su versión, entender a sus padres: “A raíz de la muerte de Nico en el 92, cuando fui a hacer el testamento, me la imaginé sin nosotros. Fui consciente de que si moríamos de sida los dos y habíamos sido heroinómanos le íbamos a dejar una herencia envenenada, algo muy difícil de manejar, porque es muy difícil de explicar por qué alguien se convierte en una especie de monstruosidad por voluntad propia, qué te lleva a ser adicto”.

Ese texto privado llegó a Víctor Freixanes, presidente de la Real Academia Galega, que propició su publicación en gallego en 2010, y luego a manos del periodista Bob Pop, que impulsó la versión en castellano. La cineasta Carla Simón, que escribe el epílogo del libro, ha contado con Alonso como asesora de su próxima película, Romería, en la que reconstruye la historia de sus padres, que fallecieron a causa del sida cuando ella era niña.

¿Qué la llevó a retratar su adicción?

Creo que es muy importante hablar de la fase de seducción. Y hacerlo con claridad, con honestidad, y desde luego sin banalizar y sin edulcorara, porque el problema de la adicción es grandísimo. Es un infierno difícil de imaginar cuando no se ha vivido. Hay que explicar que no te enganchas porque tú tengas una tendencia perversa a la autodestrucción, sino que esa droga te ofrece algo. Yo nunca sería adicta a la cocaína, por ejemplo. En cambio, a mí la heroína me quitaba el temor. Pero luego, con el mono, sentía un temor todavía más profundo.

En los últimos años series como It’s a Sin o novelas como Los optimistas (de Rebecca Makkai) han recordado el impacto que tuvo el sida en sus inicios. ¿Se está olvidando?

Lo que pasó con el sida y la heroína es que hubo muchísimas familias afectadas. Primero apareció el shock de tener hijos adictos, o hermanos adictos o novios o novias adictas. Llegó el tiempo de los atracos a los bancos, de las peleas en la calle, de la gente pinchándose a plena luz del día… Era un cambio radical dentro de una generación que no apuntaba en esa dirección.

Y que afectó a todos los estamentos de la sociedad.

Nosotros no éramos marginales, en los sesenta las familias habían hecho dinero y donde invirtieron fue en la educación de sus hijos. Y esos mismos hijos volvían de la universidad convertidos en seres irreconocibles, que robaban… Y después llegó el sida, estábamos infectados, llegaron las muertes. Era la noticia que abría los telediarios, se tardó mucho en conseguir una medicación. Desde el primer caso, que fue en el 81, hasta que aparecieron las medicaciones de alta eficacia, pasaron 16 años. Y una vez que la mortalidad bajó, dejó de ocupar espacio en los medios. Como todo lo que es traumático, se apartó de la realidad, las familias no querían remover esa historia, porque no había por dónde salvar a nadie.

Por el dolor que provocaba.

Los que murieron siendo adictos dejaron un rastro tremendo, yo creo que en muchas familias ni se los ha vuelto a nombrar. El sida se veía como estigmatizante y vergonzante. Además se trasladaba mucho al físico, tu imagen te delataba como enfermo de sida. Tanto enfermos como familias intentamos todos que no se notara.

¿Ayudó la visibilización de campañas como las del Ministerio de Sanidad, “Póntelo, Pónselo”, “Si da, No da”?

Durante los primeros años de la pandemia, cuando muere Rock Hudson, en el 85, si era un actor o un bailarín o un escritor el que fallecía, se ponía su foto de cuando en la cara se transmitía la enfermedad. El sida era el anuncio de una mala muerte, lenta, con enfermedades muy raras para las que había poco alivio y ninguna solución. Eso produjo un pánico brutal. Y las campañas fueron un acierto, incidían sobre el problema, pero dando información útil. No transmitían ningún tipo de drama, buscaban facilitar la convivencia con las personas enfermas o portadoras del virus.

¿Se sigue notando hoy un estigma?

Creo que a nivel social el estigma se ha ido rebajando, pero se mantiene, porque se cortó la información en un momento en el que las personas con un VIH pudimos empezar a vivir una vida, entre comillas, normal. Hay mucha información que falta y la gente que se infecta ahora tiene una reacción muy parecida a la que tuvimos en el principio de la pandemia. Les da vergüenza, les da miedo, no se lo cuentan a nadie. Es una especie de autoestigma, agranda el sufrimiento. El VIH no se ha ido y la heroína tampoco.

Los últimos datos de Onusida, de 2023, hablan de que casi 40 millones de personas tenían VIH en el mundo y que 1,3 millones lo habían contraído en el último año.

Los números que se manejan en relación con el VIH son de millones porque es un virus que se ha extendido en el mundo. La medicación es eficaz, pero la hay que monitorizar. En muchos países llega, pero no hay seguimiento. Por eso hago hincapié en la importancia de la sanidad pública. Cuando empecé a medicarme venía el precio en las cajas y una de Retrovir costaba 85.000 pesetas, yo tuve acceso a la medicación y lo viví como algo extraordinario. El único lugar donde me sentí protegida durante años era en la consulta. Fuera todo era hostil, y yo me tenía que proteger. Ahora tengo una nieta de cuatro años y voy a tener un nieto. Estoy agradecida a la sociedad en la que me tocó vivir.

Para Xulia Alonso (A Rúa, Ourense, 63 años) la adicción a la heroína llegó sin apenas notarlo. “El consumo de drogas, no solo en los ochenta, en cualquier momento, siempre comienza como un juego. Por diversión, para socializar. Pero a nosotros lo que nos ocurrió fue algo histórico, que pilló desprevenida a la sociedad”, reflexiona para explicar qué la llevó a escribir Futuro imperfecto, una crónica de esos años, sobre la caída en la droga, el sida, la pérdida de Nico, su pareja y padre de su hija, Lucía. Lo escribió todo para que, si no sobrevivía, ella pudiera conocer su versión, entender a sus padres: “A raíz de la muerte de Nico en el 92, cuando fui a hacer el testamento, me la imaginé sin nosotros. Fui consciente de que si moríamos de sida los dos y habíamos sido heroinómanos le íbamos a dejar una herencia envenenada, algo muy difícil de manejar, porque es muy difícil de explicar por qué alguien se convierte en una especie de monstruosidad por voluntad propia, qué te lleva a ser adicto”.Ese texto privado llegó a Víctor Freixanes, presidente de la Real Academia Galega, que propició su publicación en gallego en 2010, y luego a manos del periodista Bob Pop, que impulsó la versión en castellano. La cineasta Carla Simón, que escribe el epílogo del libro, ha contado con Alonso como asesora de su próxima película, Romería, en la que reconstruye la historia de sus padres, que fallecieron a causa del sida cuando ella era niña.¿Qué la llevó a retratar su adicción?Creo que es muy importante hablar de la fase de seducción. Y hacerlo con claridad, con honestidad, y desde luego sin banalizar y sin edulcorara, porque el problema de la adicción es grandísimo. Es un infierno difícil de imaginar cuando no se ha vivido. Hay que explicar que no te enganchas porque tú tengas una tendencia perversa a la autodestrucción, sino que esa droga te ofrece algo. Yo nunca sería adicta a la cocaína, por ejemplo. En cambio, a mí la heroína me quitaba el temor. Pero luego, con el mono, sentía un temor todavía más profundo.En los últimos años series como It’s a Sin o novelas como Los optimistas (de Rebecca Makkai) han recordado el impacto que tuvo el sida en sus inicios. ¿Se está olvidando?Lo que pasó con el sida y la heroína es que hubo muchísimas familias afectadas. Primero apareció el shock de tener hijos adictos, o hermanos adictos o novios o novias adictas. Llegó el tiempo de los atracos a los bancos, de las peleas en la calle, de la gente pinchándose a plena luz del día… Era un cambio radical dentro de una generación que no apuntaba en esa dirección.Y que afectó a todos los estamentos de la sociedad.Nosotros no éramos marginales, en los sesenta las familias habían hecho dinero y donde invirtieron fue en la educación de sus hijos. Y esos mismos hijos volvían de la universidad convertidos en seres irreconocibles, que robaban… Y después llegó el sida, estábamos infectados, llegaron las muertes. Era la noticia que abría los telediarios, se tardó mucho en conseguir una medicación. Desde el primer caso, que fue en el 81, hasta que aparecieron las medicaciones de alta eficacia, pasaron 16 años. Y una vez que la mortalidad bajó, dejó de ocupar espacio en los medios. Como todo lo que es traumático, se apartó de la realidad, las familias no querían remover esa historia, porque no había por dónde salvar a nadie.Por el dolor que provocaba.Los que murieron siendo adictos dejaron un rastro tremendo, yo creo que en muchas familias ni se los ha vuelto a nombrar. El sida se veía como estigmatizante y vergonzante. Además se trasladaba mucho al físico, tu imagen te delataba como enfermo de sida. Tanto enfermos como familias intentamos todos que no se notara.¿Ayudó la visibilización de campañas como las del Ministerio de Sanidad, “Póntelo, Pónselo”, “Si da, No da”?Durante los primeros años de la pandemia, cuando muere Rock Hudson, en el 85, si era un actor o un bailarín o un escritor el que fallecía, se ponía su foto de cuando en la cara se transmitía la enfermedad. El sida era el anuncio de una mala muerte, lenta, con enfermedades muy raras para las que había poco alivio y ninguna solución. Eso produjo un pánico brutal. Y las campañas fueron un acierto, incidían sobre el problema, pero dando información útil. No transmitían ningún tipo de drama, buscaban facilitar la convivencia con las personas enfermas o portadoras del virus.¿Se sigue notando hoy un estigma?Creo que a nivel social el estigma se ha ido rebajando, pero se mantiene, porque se cortó la información en un momento en el que las personas con un VIH pudimos empezar a vivir una vida, entre comillas, normal. Hay mucha información que falta y la gente que se infecta ahora tiene una reacción muy parecida a la que tuvimos en el principio de la pandemia. Les da vergüenza, les da miedo, no se lo cuentan a nadie. Es una especie de autoestigma, agranda el sufrimiento. El VIH no se ha ido y la heroína tampoco.Los últimos datos de Onusida, de 2023, hablan de que casi 40 millones de personas tenían VIH en el mundo y que 1,3 millones lo habían contraído en el último año.Los números que se manejan en relación con el VIH son de millones porque es un virus que se ha extendido en el mundo. La medicación es eficaz, pero la hay que monitorizar. En muchos países llega, pero no hay seguimiento. Por eso hago hincapié en la importancia de la sanidad pública. Cuando empecé a medicarme venía el precio en las cajas y una de Retrovir costaba 85.000 pesetas, yo tuve acceso a la medicación y lo viví como algo extraordinario. El único lugar donde me sentí protegida durante años era en la consulta. Fuera todo era hostil, y yo me tenía que proteger. Ahora tengo una nieta de cuatro años y voy a tener un nieto. Estoy agradecida a la sociedad en la que me tocó vivir. Seguir leyendo

Para Xulia Alonso (A Rúa, Ourense, 63 años) la adicción a la heroína llegó sin apenas notarlo. “El consumo de drogas, no solo en los ochenta, en cualquier momento, siempre comienza como un juego. Por diversión, para socializar. Pero a nosotros lo que nos ocurrió fue algo histórico, que pilló desprevenida a la sociedad”, reflexiona para explicar qué la llevó a escribir Futuro imperfecto, una crónica de esos años, sobre la caída en la droga, el sida, la pérdida de Nico, su pareja y padre de su hija, Lucía. Lo escribió todo para que, si no sobrevivía, ella pudiera conocer su versión, entender a sus padres: “A raíz de la muerte de Nico en el 92, cuando fui a hacer el testamento, me la imaginé sin nosotros. Fui consciente de que si moríamos de sida los dos y habíamos sido heroinómanos le íbamos a dejar una herencia envenenada, algo muy difícil de manejar, porque es muy difícil de explicar por qué alguien se convierte en una especie de monstruosidad por voluntad propia, qué te lleva a ser adicto”.

Ese texto privado llegó a Víctor Freixanes, presidente de la Real Academia Galega, que propició su publicación en gallego en 2010, y luego a manos del periodista Bob Pop, que impulsó la versión en castellano. La cineasta Carla Simón, que escribe el epílogo del libro, ha contado con Alonso como asesora de su próxima película, Romería, en la que reconstruye la historia de sus padres, que fallecieron a causa del sida cuando ella era niña.

¿Qué la llevó a retratar su adicción?

Creo que es muy importante hablar de la fase de seducción. Y hacerlo con claridad, con honestidad, y desde luego sin banalizar y sin edulcorara, porque el problema de la adicción es grandísimo. Es un infierno difícil de imaginar cuando no se ha vivido. Hay que explicar que no te enganchas porque tú tengas una tendencia perversa a la autodestrucción, sino que esa droga te ofrece algo. Yo nunca sería adicta a la cocaína, por ejemplo. En cambio, a mí la heroína me quitaba el temor. Pero luego, con el mono, sentía un temor todavía más profundo.

En los últimos años series como It’s a Sin o novelas como Los optimistas (de Rebecca Makkai) han recordado el impacto que tuvo el sida en sus inicios. ¿Se está olvidando?

Lo que pasó con el sida y la heroína es que hubo muchísimas familias afectadas. Primero apareció el shock de tener hijos adictos, o hermanos adictos o novios o novias adictas. Llegó el tiempo de los atracos a los bancos, de las peleas en la calle, de la gente pinchándose a plena luz del día… Era un cambio radical dentro de una generación que no apuntaba en esa dirección.

Y que afectó a todos los estamentos de la sociedad.

Nosotros no éramos marginales, en los sesenta las familias habían hecho dinero y donde invirtieron fue en la educación de sus hijos. Y esos mismos hijos volvían de la universidad convertidos en seres irreconocibles, que robaban… Y después llegó el sida, estábamos infectados, llegaron las muertes. Era la noticia que abría los telediarios, se tardó mucho en conseguir una medicación. Desde el primer caso, que fue en el 81, hasta que aparecieron las medicaciones de alta eficacia, pasaron 16 años. Y una vez que la mortalidad bajó, dejó de ocupar espacio en los medios. Como todo lo que es traumático, se apartó de la realidad, las familias no querían remover esa historia, porque no había por dónde salvar a nadie.

Por el dolor que provocaba.

Los que murieron siendo adictos dejaron un rastro tremendo, yo creo que en muchas familias ni se los ha vuelto a nombrar. El sida se veía como estigmatizante y vergonzante. Además se trasladaba mucho al físico, tu imagen te delataba como enfermo de sida. Tanto enfermos como familias intentamos todos que no se notara.

¿Ayudó la visibilización de campañas como las del Ministerio de Sanidad, “Póntelo, Pónselo”, “Si da, No da”?

Durante los primeros años de la pandemia, cuando muere Rock Hudson, en el 85, si era un actor o un bailarín o un escritor el que fallecía, se ponía su foto de cuando en la cara se transmitía la enfermedad. El sida era el anuncio de una mala muerte, lenta, con enfermedades muy raras para las que había poco alivio y ninguna solución. Eso produjo un pánico brutal. Y las campañas fueron un acierto, incidían sobre el problema, pero dando información útil. No transmitían ningún tipo de drama, buscaban facilitar la convivencia con las personas enfermas o portadoras del virus.

¿Se sigue notando hoy un estigma?

Creo que a nivel social el estigma se ha ido rebajando, pero se mantiene, porque se cortó la información en un momento en el que las personas con un VIH pudimos empezar a vivir una vida, entre comillas, normal. Hay mucha información que falta y la gente que se infecta ahora tiene una reacción muy parecida a la que tuvimos en el principio de la pandemia. Les da vergüenza, les da miedo, no se lo cuentan a nadie. Es una especie de autoestigma, agranda el sufrimiento. El VIH no se ha ido y la heroína tampoco.

Los últimos datos de Onusida, de 2023, hablan de que casi 40 millones de personas tenían VIH en el mundo y que 1,3 millones lo habían contraído en el último año.

Los números que se manejan en relación con el VIH son de millones porque es un virus que se ha extendido en el mundo. La medicación es eficaz, pero la hay que monitorizar. En muchos países llega, pero no hay seguimiento. Por eso hago hincapié en la importancia de la sanidad pública. Cuando empecé a medicarme venía el precio en las cajas y una de Retrovir costaba 85.000 pesetas, yo tuve acceso a la medicación y lo viví como algo extraordinario. El único lugar donde me sentí protegida durante años era en la consulta. Fuera todo era hostil, y yo me tenía que proteger. Ahora tengo una nieta de cuatro años y voy a tener un nieto. Estoy agradecida a la sociedad en la que me tocó vivir.

EL PAÍS