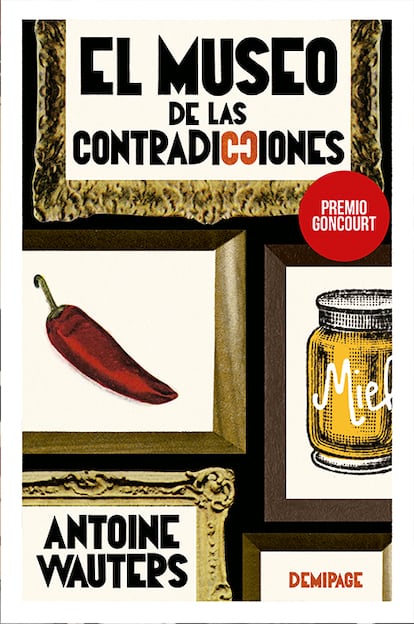

Antoine Wauters, uno de los escritores francófonos más destacados del momento, logró en 2023 el premio Goncourt a la mejor nouvelle con El museo de las contradicciones. En este libro se materializa el espíritu de los autores a los que se invoca en sus epígrafes: el Pasolini de los Escritos corsarios y Fitzgerald, que define la inteligencia “de primera clase” como “capacidad para retener dos ideas opuestas al mismo tiempo […] ver que las cosas son irremediables y, sin embargo, estar decidido a que sean de otro modo”. Desde este impulso, el de una actitud progresista, el reconocible impulso gramsciano del pesimismo del pensamiento y el optimismo de la voluntad, eclosionan las voces plurales de esta propuesta: plurales porque emiten sus discursos desde distintos escenarios de la desventaja —infancia torpe, ancianidad de asilo, poetas asmáticas, criaturas desposeídas, estúpidos con nostalgia de lo no vivido, arrepentidas madres…—, pero también porque hablan en primera persona del plural; en ella, se empasta y resuena una multitud de yoes. Escuchamos el particular eco de cada yo diluido en un nosotros, en un nosotras, que solo, desde esa amalgama, opera como arma cargada de futuro. Con estas parábolas diagnósticas de una realidad triste, contaminada por el aura pospandémica y por reproches poco disfrazados a Macron, Wauters exhibe un optimismo extremo en el poder visibilizador de la literatura, en su fuerza para demoler el muro del papel y construir realidad. Y justo en este punto puede surgir el malestar de quienes sienten la poesía como exceso en una literatura política; o de quienes, en la creencia de que la poesía es un jardín bello y autónomo, perciben como mácula cualquier resonancia política. Yo, lectora, he superado estos malestares. También el de una posible ingenuidad trascendente.

Junto al continuum ruido-silencio, otra de las metáforas vertebradoras de este relato es la de que los discursos no son mero sarcófago: las palabras del arte, sus artefactos, las bibliotecas y museos que los conservan, viven. Frente a la diseminación posmoderna, Wauters recupera el concepto de discurso, también el de ese discurso artístico que convierte la queja en algo que excede el yo. Sylvia Plath o la grandísima Ingeborg Bachmann se citan como guías para transitar por este museo como espacio reivindicado.

La ilusión de lograr “un efecto” se resuelve narrativamente haciendo que las voces plurales no se dirijan al aire, sino a destinatarios dentro del texto: doctores, esposos, abuelas, dioses, periodistas, el presidente…Estos narratarios no solo redimensionan el carácter comunicativo de toda literatura —conversación, mediada por los textos, entre quienes hablan y quienes escuchan—, sino que además subrayan la asimetría, la jerarquía, el poder, la violencia que entraña tomar la palabra para que te escuchen porque tú también te sientes objeto de alguna violencia. Las voces experimentan el dolor desde un registro que fusiona humorismo con desvalimiento; mientras leía, resonaba en mi cabeza: “Somos los tuberculosos los que más nos divertimos…”, aquella canción de posguerra que nos recordó Vázquez Montalbán en su poema SOE. Voces enfermas, juguetonas y justamente airadas piden respuesta, y resumen su estado de ánimo y su condición de vida en esta máxima: “¿Podemos seguir aguantando? No. ¿Aguantaremos? Sí”. Ojalá las respuestas fueran exactamente las contrarias: esa sería la prueba del nueve de un estado de auténtico privilegio.

En su nuevo libro, el autor belga exhibe un optimismo extremo en la fuerza de la escritura para demoler el muro del papel y construir realidad

Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

En su nuevo libro, el autor belga exhibe un optimismo extremo en la fuerza de la escritura para demoler el muro del papel y construir realidad

Antoine Wauters, uno de los escritores francófonos más destacados del momento, logró en 2023 el premio Goncourt a la mejor nouvelle con El museo de las contradicciones. En este libro se materializa el espíritu de los autores a los que se invoca en sus epígrafes: el Pasolini de los Escritos corsarios y Fitzgerald, que define la inteligencia “de primera clase” como “capacidad para retener dos ideas opuestas al mismo tiempo […] ver que las cosas son irremediables y, sin embargo, estar decidido a que sean de otro modo”. Desde este impulso, el de una actitud progresista, el reconocible impulso gramsciano del pesimismo del pensamiento y el optimismo de la voluntad, eclosionan las voces plurales de esta propuesta: plurales porque emiten sus discursos desde distintos escenarios de la desventaja —infancia torpe, ancianidad de asilo, poetas asmáticas, criaturas desposeídas, estúpidos con nostalgia de lo no vivido, arrepentidas madres…—, pero también porque hablan en primera persona del plural; en ella, se empasta y resuena una multitud de yoes. Escuchamos el particular eco de cada yo diluido en un nosotros, en un nosotras, que solo, desde esa amalgama, opera como arma cargada de futuro. Con estas parábolas diagnósticas de una realidad triste, contaminada por el aura pospandémica y por reproches poco disfrazados a Macron, Wauters exhibe un optimismo extremo en el poder visibilizador de la literatura, en su fuerza para demoler el muro del papel y construir realidad. Y justo en este punto puede surgir el malestar de quienes sienten la poesía como exceso en una literatura política; o de quienes, en la creencia de que la poesía es un jardín bello y autónomo, perciben como mácula cualquier resonancia política. Yo, lectora, he superado estos malestares. También el de una posible ingenuidad trascendente.

Junto al continuum ruido-silencio, otra de las metáforas vertebradoras de este relato es la de que los discursos no son mero sarcófago: las palabras del arte, sus artefactos, las bibliotecas y museos que los conservan, viven. Frente a la diseminación posmoderna, Wauters recupera el concepto de discurso, también el de ese discurso artístico que convierte la queja en algo que excede el yo. Sylvia Plath o la grandísima Ingeborg Bachmann se citan como guías para transitar por este museo como espacio reivindicado.

La ilusión de lograr “un efecto” se resuelve narrativamente haciendo que las voces plurales no se dirijan al aire, sino a destinatarios dentro del texto: doctores, esposos, abuelas, dioses, periodistas, el presidente…Estos narratarios no solo redimensionan el carácter comunicativo de toda literatura —conversación, mediada por los textos, entre quienes hablan y quienes escuchan—, sino que además subrayan la asimetría, la jerarquía, el poder, la violencia que entraña tomar la palabra para que te escuchen porque tú también te sientes objeto de alguna violencia. Las voces experimentan el dolor desde un registro que fusiona humorismo con desvalimiento; mientras leía, resonaba en mi cabeza: “Somos los tuberculosos los que más nos divertimos…”, aquella canción de posguerra que nos recordó Vázquez Montalbán en su poema SOE. Voces enfermas, juguetonas y justamente airadas piden respuesta, y resumen su estado de ánimo y su condición de vida en esta máxima: “¿Podemos seguir aguantando? No. ¿Aguantaremos? Sí”. Ojalá las respuestas fueran exactamente las contrarias: esa sería la prueba del nueve de un estado de auténtico privilegio.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Es escritora. Desde 1995, fecha de publicación de ‘El frío’, ha escrito narrativa, poesía y ensayo, y obtenido numerosos premios. Actualmente publica con la editorial Anagrama. Sus dos últimos títulos son ‘pequeñas mujeres rojas’ y ‘Parte de mí’. Colabora con EL PAÍS, Hoy por hoy y da clase en la Escuela de escritores de Madrid.

Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Archivado En

EL PAÍS