El pensamiento reaccionario idealiza y falsifica un pasado que, en realidad, nunca existió, pero al que se pretende volver como a una especie de Edén frente a un presente mancillado por cosas horribles, como el pensamiento woke, el Me Too, la investigación de la esclavitud como uno de los momentos clave de la historia de EEUU, la agenda 2030, la crisis climática o la igualdad de derechos independientemente del color de la piel, el sexo o la religión que se profese. Detrás del disparate de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump, que puede llevar a la economía mundial y a su propio país a la recesión, se esconde no solo un problema en la balanza comercial, sino la nostalgia por una América idealizada, detenida en los años cincuenta, antes de los hippies y de los grandes cambios de los años sesenta.

Además de un extraordinario narrador de viajes y un sólido y divertido divulgador, el escritor estadounidense Bill Bryson es un gran cronista de la vida estadounidense a través de libros como Made in America o The Lost Continent, que empieza con una frase gloriosa: “Nací en Des Moines. A alguien tenía que pasarle”, que resume la sensación de que el Medio Oeste es lo más parecido a estar en ninguna parte. También tiene un libro precioso de memorias, Aventuras y desventuras del Chico Centella (RBA, traducción de Pablo Álvarez Ellacuria), en el que describe su infancia en la América soñada de los años cincuenta.

“No puedo concebir que a lo largo de la historia haya habido un lugar o una época más agradables que Estados Unidos en la década de 1950″, escribe en un libro en el que, pese al relato de su infancia feliz en Iowa, describe con crudeza el racismo institucional que sufrían los negros y la histeria anticomunista, que recortó de manera drástica las libertades de muchos estadounidenses. “Ningún país había conocido hasta entonces tanta prosperidad. No había sufrido bombardeos, y apenas tenía competidores. Lo único que debían hacer las empresas estadounidenses era dejar de construir tanques y acorazados y ponerse a fabricar automóviles Buick y frigoríficos Frigidaire… Y vaya si lo hicieron. Hacia 1951, cuando me dio por venir al mundo, casi el 90% de los hogares del país disponía de frigoríficos, y casi tres cuartas partes tenía lavadoras, teléfono, aspiradora y cocinas de gas o eléctricas, cosas con las que el resto del mundo solo podía soñar. Los estadounidenses poseían el 80% de los electrodomésticos mundiales, controlaban dos tercios de la capacidad productiva mundial y producían más del 40% de la electricidad, el 60% del petróleo y el 66% del acero del planeta. El 5% de la población mundial, es decir, Estados Unidos, disponía de mayores riquezas que el 95% restante”.

Trump sueña con aquella América en la que nació Bill Bryson, como si el pasado pudiese volver y como si la sociedad no hubiese cambiado desde entonces. El símbolo de lo que queda de aquel mundo perdido se encuentra en una de las ciudades más pobres y violentas del país, que un día fue el símbolo de la potencia industrial, Detroit, situada en la misma zona geográfica que el Iowa natal del autor de Una breve historia de casi todo. El Museo de Arte de Detroit está situado en tierra de nadie, entre el centro de la ciudad que, más o menos, ha sido recuperado y las zonas dejadas de la mano de dios, con casas abandonadas y manzanas y manzanas que parecen sacadas de una película de zombis.

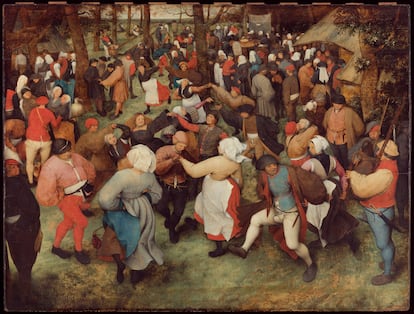

El lugar donde está situado hace especialmente alucinante este museo, que se encuentra entre los mejores de Estados Unidos y del mundo. Se trata de un edificio art déco, que alberga 65.000 obras de arte, que reflejan la riqueza y el poderío de la industria automovilística estadounidense, que tenía su epicentro en Detroit. No solo están los cuadros de Pissarro, de Claude Monet, los murales de Diego Rivera: fue el primer museo estadounidense que compró un van gogh, un autorretrato de 1887 que adquirió en 1922. Dos obras maestras llaman especialmente la atención: un caravaggio de 1598, Marta y María Magdalena, porque hay muy pocos cuadros de este pintor en el mundo, y uno de los lienzos más famosos de Pieter Brueghel el Viejo, El baile de boda, de 1566, una de esas obras que han aparecido en innumerables portadas de libros y pósters. El primero fue adquirido en 1973, cuando la ciudad se encaminaba hacia la decadencia, y el segundo en 1930, cuando comenzaba la producción en masa de coches.

Durante la crisis que llevó a Detroit a la bancarrota, y que convirtió en un infierno la vida de sus habitantes más pobres —los que no tenían ningún otro sitio al que ir—, la ciudad se planteó vender alguno de esos cuadros para recuperar servicios públicos, como el transporte colectivo, pero fue imposible porque nadie tenía derecho a venderlos. En realidad, pertenecen al pasado de una ciudad que fue y que no volverá. El problema de los aranceles de Trump no está solo en su nula lógica económica, sino en el sueño de la América industrial en la que creció (nació un poco antes que Bryson, en 1946), en la que todas las cosas estaban en su sitio y la injusticia social y racial estaban perfectamente aceptadas.

El pensamiento reaccionario idealiza y falsifica una época dorada de EEUU, que retrató Bill Bryson en sus memorias

El pensamiento reaccionario idealiza y falsifica un pasado que, en realidad, nunca existió, pero al que se pretende volver como a una especie de Edén frente a un presente mancillado por cosas horribles, como el pensamiento woke, el Me Too, la investigación de la esclavitud como uno de los momentos clave de la historia de EEUU, la agenda 2030, la crisis climática o la igualdad de derechos independientemente del color de la piel, el sexo o la religión que se profese. Detrás del disparate de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump, que puede llevar a la economía mundial y a su propio país a la recesión, se esconde no solo un problema en la balanza comercial, sino la nostalgia por una América idealizada, detenida en los años cincuenta, antes de los hippies y de los grandes cambios de los años sesenta.

Además de un extraordinario narrador de viajes y un sólido y divertido divulgador, el escritor estadounidense Bill Bryson es un gran cronista de la vida estadounidense a través de libros como Made in America o The Lost Continent, que empieza con una frase gloriosa: “Nací en Des Moines. A alguien tenía que pasarle”, que resume la sensación de que el Medio Oeste es lo más parecido a estar en ninguna parte. También tiene un libro precioso de memorias, Aventuras y desventuras del Chico Centella (RBA, traducción de Pablo Álvarez Ellacuria), en el que describe su infancia en la América soñada de los años cincuenta.

“No puedo concebir que a lo largo de la historia haya habido un lugar o una época más agradables que Estados Unidos en la década de 1950″, escribe en un libro en el que, pese al relato de su infancia feliz en Iowa, describe con crudeza el racismo institucional que sufrían los negros y la histeria anticomunista, que recortó de manera drástica las libertades de muchos estadounidenses. “Ningún país había conocido hasta entonces tanta prosperidad. No había sufrido bombardeos, y apenas tenía competidores. Lo único que debían hacer las empresas estadounidenses era dejar de construir tanques y acorazados y ponerse a fabricar automóviles Buick y frigoríficos Frigidaire… Y vaya si lo hicieron. Hacia 1951, cuando me dio por venir al mundo, casi el 90% de los hogares del país disponía de frigoríficos, y casi tres cuartas partes tenía lavadoras, teléfono, aspiradora y cocinas de gas o eléctricas, cosas con las que el resto del mundo solo podía soñar. Los estadounidenses poseían el 80% de los electrodomésticos mundiales, controlaban dos tercios de la capacidad productiva mundial y producían más del 40% de la electricidad, el 60% del petróleo y el 66% del acero del planeta. El 5% de la población mundial, es decir, Estados Unidos, disponía de mayores riquezas que el 95% restante”.

Trump sueña con aquella América en la que nació Bill Bryson, como si el pasado pudiese volver y como si la sociedad no hubiese cambiado desde entonces. El símbolo de lo que queda de aquel mundo perdido se encuentra en una de las ciudades más pobres y violentas del país, que un día fue el símbolo de la potencia industrial, Detroit, situada en la misma zona geográfica que el Iowa natal del autor de Una breve historia de casi todo. El Museo de Arte de Detroit está situado en tierra de nadie, entre el centro de la ciudad que, más o menos, ha sido recuperado y las zonas dejadas de la mano de dios, con casas abandonadas y manzanas y manzanas que parecen sacadas de una película de zombis.

El lugar donde está situado hace especialmente alucinante este museo, que se encuentra entre los mejores de Estados Unidos y del mundo. Se trata de un edificio art déco, que alberga 65.000 obras de arte, que reflejan la riqueza y el poderío de la industria automovilística estadounidense, que tenía su epicentro en Detroit. No solo están los cuadros de Pissarro, de Claude Monet, los murales de Diego Rivera: fue el primer museo estadounidense que compró un van gogh, un autorretrato de 1887 que adquirió en 1922. Dos obras maestras llaman especialmente la atención: un caravaggio de 1598, Marta y María Magdalena, porque hay muy pocos cuadros de este pintor en el mundo, y uno de los lienzos más famosos de Pieter Brueghel el Viejo, El baile de boda, de 1566, una de esas obras que han aparecido en innumerables portadas de libros y pósters. El primero fue adquirido en 1973, cuando la ciudad se encaminaba hacia la decadencia, y el segundo en 1930, cuando comenzaba la producción en masa de coches.

Durante la crisis que llevó a Detroit a la bancarrota, y que convirtió en un infierno la vida de sus habitantes más pobres —los que no tenían ningún otro sitio al que ir—, la ciudad se planteó vender alguno de esos cuadros para recuperar servicios públicos, como el transporte colectivo, pero fue imposible porque nadie tenía derecho a venderlos. En realidad, pertenecen al pasado de una ciudad que fue y que no volverá. El problema de los aranceles de Trump no está solo en su nula lógica económica, sino en el sueño de la América industrial en la que creció (nació un poco antes que Bryson, en 1946), en la que todas las cosas estaban en su sitio y la injusticia social y racial estaban perfectamente aceptadas.

EL PAÍS