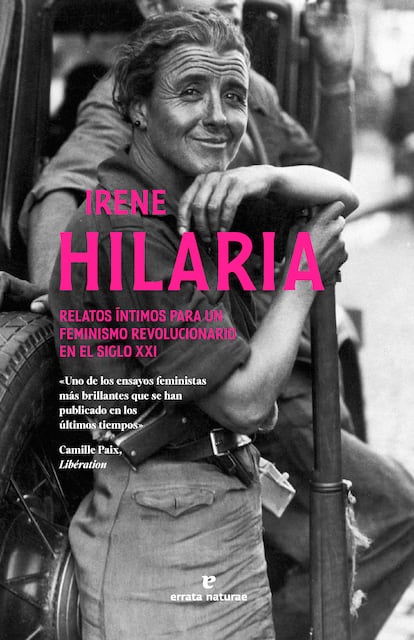

Kate Millett nos enseñó que lo personal es político, un postulado que debería seguir inspirando no solo nuestro pensamiento, sino también la escritura. En el reciente Hilaria (Errata naturae), Irene —así prefiere que la llamen, sin sus apellidos, esta artista nacida en 1999 en Donosti y que vive en París— recupera la historia de su tatarabuela para reflexionar sobre la igualdad y la resistencia en contextos políticos adversos. Un feminismo anticapitalista, antirracista y antifascista que se construye sobre una genealogía. Hablamos con ella durante su paso por el Instituto Francés de Madrid.

Su ensayo combina historia personal y teoría feminista. ¿Cómo articuló estos dos planos?

Al principio escribía textos teóricos desordenados, sin objetivo claro. Venía de escribir El terror feminista. Breve elogio al feminismo extremista (Kaxilda, 2022), sobre violencia, pero sentía que había otros temas pendientes. Como militante feminista me interesaban la cárcel, el antifascismo y la lucha obrera, pero no lograba construir un relato. En ese proceso descubrí la historia de mi tatarabuela Hilaria y la de sus hijas. La familia las recordaba como mujeres adelantadas a su tiempo. Fue natural integrar su historia en mi análisis político: ellas habían vivido y resistido el fascismo, habían estado en la cárcel… Todo encajaba.

¿Cómo influye la recuperación de la memoria familiar en su escritura?

El feminismo se construye desde las experiencias personales y la práctica de la militancia política. Me interesa revalorizar la memoria de las mujeres de nuestras familias. Es una estrategia clave para entender el feminismo. Me interesa cómo la memoria y la experiencia personal se entrelazan con la teoría. Desde niña me identifiqué como feminista, pero no leí mi primer texto feminista hasta los 19 años; es decir, bastante tarde. En mi feminismo es fundamental la militancia.

La historia de Hilaria está enraizada en España, pero también resuena en otros contextos. ¿Ha encontrado paralelismos con las luchas de mujeres en otros países?

A la gente le impacta que haya escrito sobre una persona de mi familia que no era escritora, ni famosa. Lectoras francófonas y de fuera me dicen que les inspira a indagar en su propia historia.

Defiende que el feminismo no es una ola, sino un hilo.

La idea de las olas responde a una visión occidental y burguesa que deja fuera las luchas de mujeres en contextos coloniales o de clase obrera. En España, por ejemplo, la dictadura marcó otra temporalidad. El feminismo no desaparece entre olas, sino que es un tejido continuo, aunque a veces menos visible.

Cuestiona que el trabajo asalariado emancipó a la mujer.

Desde hace más de un siglo, las mujeres trabajadoras saben que el empleo no es liberador. Pasar de la explotación en casa a la del sector laboral no emancipa. Hoy nadie se siente libre por ir a la oficina o a limpiar casas. Además, esta narrativa olvida que las mujeres pobres siempre han trabajado. Se nos vendió que la incorporación masiva de las mujeres al empleo era sinónimo de liberación, pero en realidad solo se trasladó la carga de trabajo de un ámbito a otro sin transformar las estructuras de poder.

Menciona a Silvia Federici y su crítica al capitalismo y al trabajo reproductivo. ¿Por qué es clave este debate?

Porque el trabajo reproductivo, que sostiene la vida, sigue sin valorarse. Federici y otras feministas marxistas ya denunciaban que el capitalismo se sostiene en el trabajo gratuito de las mujeres: en el hogar, en los cuidados, en la comunidad… El feminismo no puede limitarse a exigir igualdad en el mercado laboral. Debe cuestionar el sistema en su conjunto y buscar formas de vida que no estén basadas en la explotación y el beneficio.

Participó en el movimiento de los collages en París contra el feminicidio. ¿Qué impacto han tenido estas iniciativas?

Empezamos en París pegando carteles con los nombres de mujeres víctimas de feminicidio y la acción se extendió por toda Francia. Al principio, la opinión pública nos apoyaba y las autoridades eran tolerantes. Luego, el movimiento se diversificó: algunos colectivos centraron su lucha en el antirracismo y otros en acciones más radicales, mientras que ciertos grupos reaccionarios lo instrumentalizaron con discursos transfóbicos.

¿En el feminismo deberían escucharse todas las posturas?

No hay espacio en el feminismo para posturas transfóbicas o excluyentes. Quienes empezaron con discursos contra las personas trans han terminado en la extrema derecha. Leer sus posturas sirve para combatirlas, pero no forman parte del feminismo.

¿Cuáles son hoy los puntos de conflicto en el feminismo?

En Francia, las posturas transfóbicas han perdido hegemonía y ya no pueden expresarse abiertamente sin ser cuestionadas. Lo mismo ocurrió con el debate sobre el velo de las musulmanas: quienes lo critican han sido absorbidas por la extrema derecha. Sin embargo, la discusión sobre el trabajo sexual o el porno sigue dividiendo el movimiento.

¿En qué está trabajando últimamente?

En la recuperación de las anarquistas exiliadas en Francia en la dictadura de Franco. Analizo la correspondencia de militantes como Antonia Fontanillas, Lola Iturbe, Sara Berenguer o Pilar Grangel. Grangel, por ejemplo, además de ser profesora y pedagoga, debía encargarse de la limpieza, la cocina y los niños, mientras su marido se dedicaba a leer. Sus reflexiones sobre la carga desigual del trabajo doméstico y su invisibilización siguen vigentes.

Kate Millett nos enseñó que lo personal es político, un postulado que debería seguir inspirando no solo nuestro pensamiento, sino también la escritura. En el reciente Hilaria (Errata naturae), Irene —así prefiere que la llamen, sin sus apellidos, esta artista nacida en 1999 en Donosti y que vive en París— recupera la historia de su tatarabuela para reflexionar sobre la igualdad y la resistencia en contextos políticos adversos. Un feminismo anticapitalista, antirracista y antifascista que se construye sobre una genealogía. Hablamos con ella durante su paso por el Instituto Francés de Madrid. Su ensayo combina historia personal y teoría feminista. ¿Cómo articuló estos dos planos?Al principio escribía textos teóricos desordenados, sin objetivo claro. Venía de escribir El terror feminista. Breve elogio al feminismo extremista (Kaxilda, 2022), sobre violencia, pero sentía que había otros temas pendientes. Como militante feminista me interesaban la cárcel, el antifascismo y la lucha obrera, pero no lograba construir un relato. En ese proceso descubrí la historia de mi tatarabuela Hilaria y la de sus hijas. La familia las recordaba como mujeres adelantadas a su tiempo. Fue natural integrar su historia en mi análisis político: ellas habían vivido y resistido el fascismo, habían estado en la cárcel… Todo encajaba.¿Cómo influye la recuperación de la memoria familiar en su escritura?El feminismo se construye desde las experiencias personales y la práctica de la militancia política. Me interesa revalorizar la memoria de las mujeres de nuestras familias. Es una estrategia clave para entender el feminismo. Me interesa cómo la memoria y la experiencia personal se entrelazan con la teoría. Desde niña me identifiqué como feminista, pero no leí mi primer texto feminista hasta los 19 años; es decir, bastante tarde. En mi feminismo es fundamental la militancia.La historia de Hilaria está enraizada en España, pero también resuena en otros contextos. ¿Ha encontrado paralelismos con las luchas de mujeres en otros países?A la gente le impacta que haya escrito sobre una persona de mi familia que no era escritora, ni famosa. Lectoras francófonas y de fuera me dicen que les inspira a indagar en su propia historia. Defiende que el feminismo no es una ola, sino un hilo. La idea de las olas responde a una visión occidental y burguesa que deja fuera las luchas de mujeres en contextos coloniales o de clase obrera. En España, por ejemplo, la dictadura marcó otra temporalidad. El feminismo no desaparece entre olas, sino que es un tejido continuo, aunque a veces menos visible.Cuestiona que el trabajo asalariado emancipó a la mujer.Desde hace más de un siglo, las mujeres trabajadoras saben que el empleo no es liberador. Pasar de la explotación en casa a la del sector laboral no emancipa. Hoy nadie se siente libre por ir a la oficina o a limpiar casas. Además, esta narrativa olvida que las mujeres pobres siempre han trabajado. Se nos vendió que la incorporación masiva de las mujeres al empleo era sinónimo de liberación, pero en realidad solo se trasladó la carga de trabajo de un ámbito a otro sin transformar las estructuras de poder.Menciona a Silvia Federici y su crítica al capitalismo y al trabajo reproductivo. ¿Por qué es clave este debate?Porque el trabajo reproductivo, que sostiene la vida, sigue sin valorarse. Federici y otras feministas marxistas ya denunciaban que el capitalismo se sostiene en el trabajo gratuito de las mujeres: en el hogar, en los cuidados, en la comunidad… El feminismo no puede limitarse a exigir igualdad en el mercado laboral. Debe cuestionar el sistema en su conjunto y buscar formas de vida que no estén basadas en la explotación y el beneficio.Participó en el movimiento de los collages en París contra el feminicidio. ¿Qué impacto han tenido estas iniciativas?Empezamos en París pegando carteles con los nombres de mujeres víctimas de feminicidio y la acción se extendió por toda Francia. Al principio, la opinión pública nos apoyaba y las autoridades eran tolerantes. Luego, el movimiento se diversificó: algunos colectivos centraron su lucha en el antirracismo y otros en acciones más radicales, mientras que ciertos grupos reaccionarios lo instrumentalizaron con discursos transfóbicos. ¿En el feminismo deberían escucharse todas las posturas?No hay espacio en el feminismo para posturas transfóbicas o excluyentes. Quienes empezaron con discursos contra las personas trans han terminado en la extrema derecha. Leer sus posturas sirve para combatirlas, pero no forman parte del feminismo.¿Cuáles son hoy los puntos de conflicto en el feminismo?En Francia, las posturas transfóbicas han perdido hegemonía y ya no pueden expresarse abiertamente sin ser cuestionadas. Lo mismo ocurrió con el debate sobre el velo de las musulmanas: quienes lo critican han sido absorbidas por la extrema derecha. Sin embargo, la discusión sobre el trabajo sexual o el porno sigue dividiendo el movimiento.¿En qué está trabajando últimamente?En la recuperación de las anarquistas exiliadas en Francia en la dictadura de Franco. Analizo la correspondencia de militantes como Antonia Fontanillas, Lola Iturbe, Sara Berenguer o Pilar Grangel. Grangel, por ejemplo, además de ser profesora y pedagoga, debía encargarse de la limpieza, la cocina y los niños, mientras su marido se dedicaba a leer. Sus reflexiones sobre la carga desigual del trabajo doméstico y su invisibilización siguen vigentes. Seguir leyendo

Kate Millett nos enseñó que lo personal es político, un postulado que debería seguir inspirando no solo nuestro pensamiento, sino también la escritura. En el reciente Hilaria (Errata naturae), Irene —así prefiere que la llamen, sin sus apellidos, esta artista nacida en 1999 en Donosti y que vive en París— recupera la historia de su tatarabuela para reflexionar sobre la igualdad y la resistencia en contextos políticos adversos. Un feminismo anticapitalista, antirracista y antifascista que se construye sobre una genealogía. Hablamos con ella durante su paso por el Instituto Francés de Madrid.

Su ensayo combina historia personal y teoría feminista. ¿Cómo articuló estos dos planos?

Al principio escribía textos teóricos desordenados, sin objetivo claro. Venía de escribir El terror feminista. Breve elogio al feminismo extremista (Kaxilda, 2022), sobre violencia, pero sentía que había otros temas pendientes. Como militante feminista me interesaban la cárcel, el antifascismo y la lucha obrera, pero no lograba construir un relato. En ese proceso descubrí la historia de mi tatarabuela Hilaria y la de sus hijas. La familia las recordaba como mujeres adelantadas a su tiempo. Fue natural integrar su historia en mi análisis político: ellas habían vivido y resistido el fascismo, habían estado en la cárcel… Todo encajaba.

¿Cómo influye la recuperación de la memoria familiar en su escritura?

El feminismo se construye desde las experiencias personales y la práctica de la militancia política. Me interesa revalorizar la memoria de las mujeres de nuestras familias. Es una estrategia clave para entender el feminismo. Me interesa cómo la memoria y la experiencia personal se entrelazan con la teoría. Desde niña me identifiqué como feminista, pero no leí mi primer texto feminista hasta los 19 años; es decir, bastante tarde. En mi feminismo es fundamental la militancia.

La historia de Hilaria está enraizada en España, pero también resuena en otros contextos. ¿Ha encontrado paralelismos con las luchas de mujeres en otros países?

A la gente le impacta que haya escrito sobre una persona de mi familia que no era escritora, ni famosa. Lectoras francófonas y de fuera me dicen que les inspira a indagar en su propia historia.

Defiende que el feminismo no es una ola, sino un hilo.

La idea de las olas responde a una visión occidental y burguesa que deja fuera las luchas de mujeres en contextos coloniales o de clase obrera. En España, por ejemplo, la dictadura marcó otra temporalidad. El feminismo no desaparece entre olas, sino que es un tejido continuo, aunque a veces menos visible.

Cuestiona que el trabajo asalariado emancipó a la mujer.

Desde hace más de un siglo, las mujeres trabajadoras saben que el empleo no es liberador. Pasar de la explotación en casa a la del sector laboral no emancipa. Hoy nadie se siente libre por ir a la oficina o a limpiar casas. Además, esta narrativa olvida que las mujeres pobres siempre han trabajado. Se nos vendió que la incorporación masiva de las mujeres al empleo era sinónimo de liberación, pero en realidad solo se trasladó la carga de trabajo de un ámbito a otro sin transformar las estructuras de poder.

Menciona a Silvia Federici y su crítica al capitalismo y al trabajo reproductivo. ¿Por qué es clave este debate?

Porque el trabajo reproductivo, que sostiene la vida, sigue sin valorarse. Federici y otras feministas marxistas ya denunciaban que el capitalismo se sostiene en el trabajo gratuito de las mujeres: en el hogar, en los cuidados, en la comunidad… El feminismo no puede limitarse a exigir igualdad en el mercado laboral. Debe cuestionar el sistema en su conjunto y buscar formas de vida que no estén basadas en la explotación y el beneficio.

Participó en el movimiento de los collages en París contra el feminicidio. ¿Qué impacto han tenido estas iniciativas?

Empezamos en París pegando carteles con los nombres de mujeres víctimas de feminicidio y la acción se extendió por toda Francia. Al principio, la opinión pública nos apoyaba y las autoridades eran tolerantes. Luego, el movimiento se diversificó: algunos colectivos centraron su lucha en el antirracismo y otros en acciones más radicales, mientras que ciertos grupos reaccionarios lo instrumentalizaron con discursos transfóbicos.

¿En el feminismo deberían escucharse todas las posturas?

No hay espacio en el feminismo para posturas transfóbicas o excluyentes. Quienes empezaron con discursos contra las personas trans han terminado en la extrema derecha. Leer sus posturas sirve para combatirlas, pero no forman parte del feminismo.

¿Cuáles son hoy los puntos de conflicto en el feminismo?

En Francia, las posturas transfóbicas han perdido hegemonía y ya no pueden expresarse abiertamente sin ser cuestionadas. Lo mismo ocurrió con el debate sobre el velo de las musulmanas: quienes lo critican han sido absorbidas por la extrema derecha. Sin embargo, la discusión sobre el trabajo sexual o el porno sigue dividiendo el movimiento.

¿En qué está trabajando últimamente?

En la recuperación de las anarquistas exiliadas en Francia en la dictadura de Franco. Analizo la correspondencia de militantes como Antonia Fontanillas, Lola Iturbe, Sara Berenguer o Pilar Grangel. Grangel, por ejemplo, además de ser profesora y pedagoga, debía encargarse de la limpieza, la cocina y los niños, mientras su marido se dedicaba a leer. Sus reflexiones sobre la carga desigual del trabajo doméstico y su invisibilización siguen vigentes.

EL PAÍS