El invierno ya casi ha llegado a Laponia y dos osos polares se acercan a su cueva de confianza, aquella en la que este año, como todos los años, van a hibernar. Antes de introducirse, uno de ellos no puede guardarse más lo que le hierve por dentro y le empieza a echar en cara al otro una serie de actitudes que ha tenido durante este verano que no le han gustado, sobre todo lo que hizo el día en que pillaron aquel gran salmón. Pronto, el asunto escala y la bronca es monumental. Se oyen los gritos desde Bergen. Entonces, poco a poco, a ambos les entra el sueño y caen rendidos. Pasa el invierno y, al despertar, lo primero que hacen es continuar la discusión justo donde la dejaron.

“Este cuento lo escribí con siete años. Y yo qué sé, no descarto algún día publicarlo”, apunta Miqui Otero (Barcelona, 44 años), mientras se sirve albóndigas con sepia en la barcelonesa bodega Sepúlveda. Si este relato llega a ver la luz, ya nadie jamás podrá volver a calificar al escritor de La cápsula del tiempo (Blackie Books, 2012), Rayos (Blackie Books, 2016) y, sobre todo, Simón (Blackie Books, 2020) de “escritor de Barcelona”.

El éxito le llegó a Otero a lo grande con esta última, que narra una historia (barcelonesa) de amor, aprendizaje, barras de bar, vertederos de amor, platos y platillos. Ganó el Premio Ojo Crítico y fue finalista del Dulce Chacón. Su adaptación al audiovisual la está trabajando María Ripoll. Lleva 25.000 copias vendidas. “Esa etiqueta de escritor de Barcelona acaba opacando otros temas. Con Simón hice mucha promoción en el extranjero y, al final, me sentía como si fuera portavoz del Ayuntamiento. Todo el mundo me contaba su historia con Barcelona, que si la ciudad antes molaba más, que qué había pasado… Oye, pues ni idea, acaba de ser padre por segunda vez y no piso la calle”, recuerda Otero.

Tanto por la acción de arrancar un nuevo ciclo creativo como por la reacción ante las expectativas, unas apabullantes, otras castrantes -algunas incluso emocionantes-, de haber tenido un éxito tan grande con su anterior libro, Orquesta, su última novela (publicada por Alfaguara el año pasado y ya en fase de traducción al italiano, portugués y rumano), es una historia coral escrita desde la imaginación, algo en peligro de extinción. A punto de desaparecer a manos de aquello tan vulgar llamado experiencia.

La trama sucede durante una verbena de verano en una aldea gallega. Entre sus personajes hay un conde estilo imperio, una estrella accidental de la movida reconvertida a miembro de la ultraderecha, e incluso un tal Miguel, que es escritor y aparece como aquel Hitchcock que cargaba un contrabajo al bajarse de un tren. Y todo esto, narrado por la música, acaso la más omniscientes de las formas artísticas. Solo le faltan los osos polares.

“¿Sabes qué es una novela coral? Una que tiene más personajes que lectores”. Esto es lo que le dijo alguien a Otero durante el proceso de creación de Orquesta. Obviamente, el escritor siguió adelante con esta suerte de Robert Altman gallego —en Galicia pasa el autor los veranos leyendo a los rusos. El libro redibuja la secuencia con sus anteriores obras, que recorre la novela de aprendizaje, la de amistad, la costumbrista o el relato pop, para terminar creando un corpus narrativo que es como una larga barra de bar pintada por Edward Hopper en la que beben Kurt Vonnegut, Kingsley Amis, Paul Weller, el frutero, el borracho del barrio y, al final, junto al baño, unos rusos, la mitad de ellos escritores primos de Dovlátov; la otra mitad, exnarcotraficantes con ático en Diagonal Mar. “Orquesta es como cuando conoces a mucha gente, ves a uno muy distinto y debes escuchar con cuidado para saber por qué está en esa mesa junto a esa gente. La veo como más personal que las anteriores. Hilo musical, por ejemplo, era la novela de carpeta de instituto, donde pegas todo lo que te gusta y crees que te define: eres una mezcla entre Magic Johnson y ese grupo de pop. Esta es como mi disco folk de la mediana edad”, afirma el escritor, mientras nos recuerda que este restaurante en el que estamos era el favorito de Pep Guardiola. Miqui es mucho del Barça, sobre todo, del que iba vestido de Meyba.

En los 15 años que han pasado desde su debut con Hilo musical, obviamente, el autor ha cambiado mucho; el mundo de la literatura, incluso más. Lo que entonces podía leerse como la continuación de una tradición de escritura a medio camino entre la metabolización de referentes culturales y la más o menos respetuosa puesta al día de géneros que una vez pensamos que jamás se destruirían, que seguirían transformándose incluso cuando ya estuviéramos muertos (así fueron exactamente todas las escenas musicales de los noventa), hoy parece tremendamente contracultural. En la era de la autoficción, lo que hace Otero parece casi ciencia ficción. “Este libro es una reacción a cosas que me molestan, a un momento ultraplano en el que todo dios escribe desde el yo, muy adulterado y solo para los conversos. Eso creo que invalida lo disruptivo, porque hablas solo para los que te dicen que sí a todo. No me gusta esa lógica de mercado de escribir para tu nicho. Todo supersegmentado en una realidad algorítmica en la que no creo. Quería escribir desde un nosotros, pero no un nosotros facha o pijo, tampoco desde la equidistancia, porque la novela es conflicto”, dice el autor sobre esa apuesta suya de mezclar a Berlanga y Don DeLillo para ver qué nos sale si combinamos costumbrismo y funambulismo.

En el trayecto construye un fresco intergeneracional que no cae en el buenismo de pensar que todos nos podemos entender. Nos recuerda que no discrepamos ni mejor ni más fuerte de lo que lo hicieron antes nuestros mayores. Solo diferente. “El otro día leía un texto en el que se decía que el vals era una aberración que iba a corromper a la juventud. Y muchas de las frases eran calcadas a algunas que oímos cada día en este debate entre generaciones. Creo más en los problemas de clase que en estos”, remata Otero.

Tras el almuerzo en la Sepúlveda, el escritor insiste en que nos acerquemos al Bar Ramón, un clásico de su barrio, Sant Antoni (del que no han nombrado sheriff solo porque esto es Barcelona, no Arkansas), que aún está cerrado al público. Si usted va por Barcelona con Miqui Otero, igual no se abren las aguas al cruzar la Rambla de Catalunya, pero seguro que se le abren todas las bodegas entre el Raval y Poble Sec (en la Rafel, en la calle de Manso, tenía el autor tarifa plana). Solos en la barra junto a los dos dueños del local, Otero rememora una anécdota que explica bastante bien su naturaleza. El propietario y cocinero organiza varias veces al año unas cenas privadas con clientes amigos. En ellas se degustan nobles viandas y se dibujan eternas sobremesas a puerta cerrada. Él fue invitado a una de esas. Pero se le olvidó. Con el ágape empezado, el dueño le llamó. Miqui estaba en casa en pijama (como buen escritor), terminándose un enorme plato de pasta. Al cabo de 20 minutos se encontraba ya en el local comiendo. “Cómo me dolía el estómago”, recuerda al autor de Rayos —del que se acaba de lanzar el audiolibro—, que por nada del mundo se iba a perder la oportunidad de, no tanto comer jamón del bueno y uno de esos guisos por los que es célebre el Ramón, sino de participar de esa tertulia que se adivinaba plagada de historias.

No hay mejor oyente que Otero, y tampoco hay nadie tan capaz de invitar, solo con una mirada, solo con media pregunta, a que le narren algo. “Mis amigos me regalaron una camiseta en que se leía aquello de ‘ve con cuidado o saldrás en mi novela’. Durante un tiempo, cuando estaba en un bar y alguien empezaba a contarme algo, metía la mano en el bolsillo y arrancaba la grabadora del móvil. Era un Villarejo pop. Mis libros están llenos de estas historias que acumulo y que con el tiempo van mutando siempre hacia algo que tal vez ya no es cierto, pero sí es mucho mejor. A veces, me sorprendo escribiendo en busca de un momento en el que pueda meter esa historia”.

Los padres del escritor emigraron desde Galicia a Barcelona. Aquella ruta la hicieron dos coches. En el otro iban sus tíos y su primo, el escritor Francisco Casavella. Fue este quien le retó a publicar antes de cumplir los 30. Otero lo hizo a los 29. La influencia del autor de El día del Watusi fue y es grande, una figura casi totémica que incentivó al autor de Simón no solo a emprender una carrera como escritor (ya lo es desde hace tiempo, aunque afirma que si mañana pasa las aduanas estadounidenses se sentirá más cómodo declarando que es ebanista), sino también a modular la forma en que se iba a presentar como tal. “Un día, en el estudio de mis padres, esa biblioteca que fue creciendo a medida que yo crecía, con volúmenes de Círculo de Lectores y otros del Mercat de Sant Antoni, veo El triunfo, de Casavella. Leo la bio y pone: ‘Nacido en tal calle en Sant Antoni, fue botones de banco y chófer de una supervedette del Paralelo’. Y le pregunto a mi madre: ‘¿Francis fue chófer?‘. Y me responde: ‘Filliño, no tenía ni carnet de conducir’. Mi reacción es: ‘Mejor. Si conducía sin carnet, jefe; si se lo ha inventado todo, más jefe aún”.

Y como en aquellas historias en que el aprendiz supera al maestro, Otero recuerda que una explosión de gas en la cercana calle de Borrell le pilló con 10 años en casa escribiendo. Bajó con su padre a ver los destrozos en el vecindario y se topó con unos edificios que habían perdido la fachada. Se podía ver desde la acera todo el interior de las casas, ropa interior de sus moradores incluida. “Dije en una entrevista que ese fue el momento en que supe que quería ser escritor, para narrar esa interioridad de las personas y sus vidas. Un día se lo conté a mi madre. ‘¿Escritor? ¿Pero tú no recuerdas que casi muero porque pasé 30 segundos antes de la explosión por esa misma calle? ¿Escritor? ¡Huérfano!”.

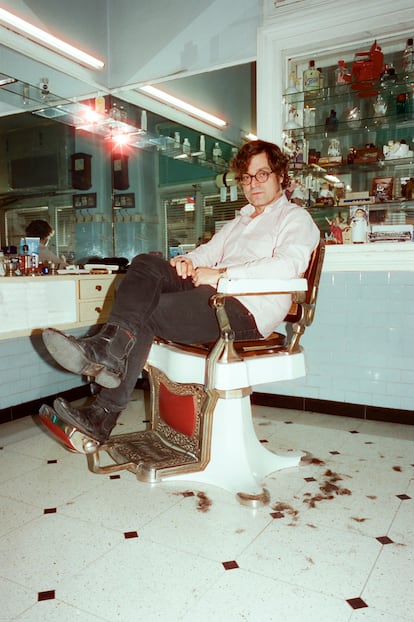

Unos días después del almuerzo en la Sepúlveda, acompañamos a Otero, inquieto agitador cultural de la ciudad, que organizó, entre otras cosas, el festival Primera Persona —por ahí pasaron de Brett Anderson a Rachel Cusk para autoficcionarse antes de que eso fuera la norma—, junto a Kiko Amat en el CCCB, a cortarse el pelo. “Su cabello es como si Hendrix metiese los dedos en el enchufe, es bastante ingobernable”, nos dice Juan Miguel Lucena, el que fuera su peluquero de confianza. Está jubilado, pero mantiene el contacto con el escritor. “Nos conocimos porque vino a mi peluquería con un amigo músico y yo tenía mi música puesta. Sonó What Is Life, de George Harrison. Empezamos a hablar, y hasta hoy. Pillar un peluquero que te entiende es como pillar un buen podólogo, no lo quieres soltar nunca. Mi podólogo se acaba de jubilar y ando fastidiado. Miqui es un gran conversador, un tipo de voz suave que dice cosas más potentes de lo que parece y que, de golpe, te rompe con un chiste… Pero ¿no es mejor que hables con otros escritores para el artículo que con su peluquero?”.

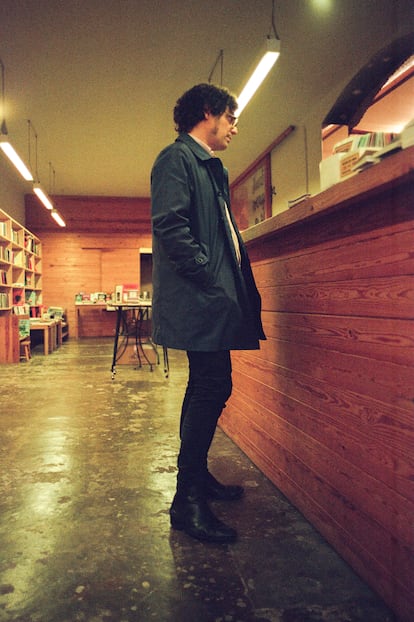

Tras el corte de pelo, paseamos hasta el Bar La Plata, en pleno barrio Gòtic, para comer sus célebres boquerones y su ensalada de tomate. Roger Pascual es periodista y autor de El gran salto, biografía del gimnasta Gervasio Deferr. Nieto de los propietarios de este emblemático local, hoy se encarga de que no muera de viejo ni tampoco se haga tan moderno que resulte redundante. “Escribí a Miqui tras Simón para felicitarle. Me encantó y me identifiqué porque yo también crecí al lado de una barra, como el protagonista. Orquesta es una evolución que me ha gustado mucho. Me fascina su sensibilidad para construir personajes… Pero ¿no es mejor que hables con escritores más de su círculo, como Carlos Zanón, para el artículo y no conmigo?”.

El café (y el ayudante para la digestión) en la Sepúlveda lo tomamos en la terraza. Frente a su pacharán, Otero observa los hielos bailar como si al ritmo de la orquesta Panorama se movieran y se va lejos… “Cuando acabe esto de las entrevistas te llevo a ver un Europa-Sant Andreu, es el derbi más bestia del fútbol, te lo juro”. Y al segundo vuelve a meterse en este artículo para cerrarlo como solo un escritor sabe: “Con 40 no vas a escribir la misma historia tan bien como a los veintipocos. Mis intereses varían, ya me he pateado todos los bares underground. Tal vez esto que hago ahora me cuesta más, pero te digo ya que ninguna novela se escribe sola, como dicen algunos pedantes. Un día lo intenté, dejé el ordenador abierto, bajé a tomar cervezas y al subir a casa el cursor seguía ahí parpadeando en la tundra de la página en blanco. No se escribió sola, doy fe. No sé qué escritor voy a ser, pero prometo que no me voy a convertir en una banda de tributo a mí mismo”.

El invierno ya casi ha llegado a Laponia y dos osos polares se acercan a su cueva de confianza, aquella en la que este año, como todos los años, van a hibernar. Antes de introducirse, uno de ellos no puede guardarse más lo que le hierve por dentro y le empieza a echar en cara al otro una serie de actitudes que ha tenido durante este verano que no le han gustado, sobre todo lo que hizo el día en que pillaron aquel gran salmón. Pronto, el asunto escala y la bronca es monumental. Se oyen los gritos desde Bergen. Entonces, poco a poco, a ambos les entra el sueño y caen rendidos. Pasa el invierno y, al despertar, lo primero que hacen es continuar la discusión justo donde la dejaron.“Este cuento lo escribí con siete años. Y yo qué sé, no descarto algún día publicarlo”, apunta Miqui Otero (Barcelona, 44 años), mientras se sirve albóndigas con sepia en la barcelonesa bodega Sepúlveda. Si este relato llega a ver la luz, ya nadie jamás podrá volver a calificar al escritor de La cápsula del tiempo (Blackie Books, 2012), Rayos (Blackie Books, 2016) y, sobre todo, Simón (Blackie Books, 2020) de “escritor de Barcelona”.El éxito le llegó a Otero a lo grande con esta última, que narra una historia (barcelonesa) de amor, aprendizaje, barras de bar, vertederos de amor, platos y platillos. Ganó el Premio Ojo Crítico y fue finalista del Dulce Chacón. Su adaptación al audiovisual la está trabajando María Ripoll. Lleva 25.000 copias vendidas. “Esa etiqueta de escritor de Barcelona acaba opacando otros temas. Con Simón hice mucha promoción en el extranjero y, al final, me sentía como si fuera portavoz del Ayuntamiento. Todo el mundo me contaba su historia con Barcelona, que si la ciudad antes molaba más, que qué había pasado… Oye, pues ni idea, acaba de ser padre por segunda vez y no piso la calle”, recuerda Otero.Tanto por la acción de arrancar un nuevo ciclo creativo como por la reacción ante las expectativas, unas apabullantes, otras castrantes -algunas incluso emocionantes-, de haber tenido un éxito tan grande con su anterior libro, Orquesta, su última novela (publicada por Alfaguara el año pasado y ya en fase de traducción al italiano, portugués y rumano), es una historia coral escrita desde la imaginación, algo en peligro de extinción. A punto de desaparecer a manos de aquello tan vulgar llamado experiencia.La trama sucede durante una verbena de verano en una aldea gallega. Entre sus personajes hay un conde estilo imperio, una estrella accidental de la movida reconvertida a miembro de la ultraderecha, e incluso un tal Miguel, que es escritor y aparece como aquel Hitchcock que cargaba un contrabajo al bajarse de un tren. Y todo esto, narrado por la música, acaso la más omniscientes de las formas artísticas. Solo le faltan los osos polares.“¿Sabes qué es una novela coral? Una que tiene más personajes que lectores”. Esto es lo que le dijo alguien a Otero durante el proceso de creación de Orquesta. Obviamente, el escritor siguió adelante con esta suerte de Robert Altman gallego —en Galicia pasa el autor los veranos leyendo a los rusos. El libro redibuja la secuencia con sus anteriores obras, que recorre la novela de aprendizaje, la de amistad, la costumbrista o el relato pop, para terminar creando un corpus narrativo que es como una larga barra de bar pintada por Edward Hopper en la que beben Kurt Vonnegut, Kingsley Amis, Paul Weller, el frutero, el borracho del barrio y, al final, junto al baño, unos rusos, la mitad de ellos escritores primos de Dovlátov; la otra mitad, exnarcotraficantes con ático en Diagonal Mar. “Orquesta es como cuando conoces a mucha gente, ves a uno muy distinto y debes escuchar con cuidado para saber por qué está en esa mesa junto a esa gente. La veo como más personal que las anteriores. Hilo musical, por ejemplo, era la novela de carpeta de instituto, donde pegas todo lo que te gusta y crees que te define: eres una mezcla entre Magic Johnson y ese grupo de pop. Esta es como mi disco folk de la mediana edad”, afirma el escritor, mientras nos recuerda que este restaurante en el que estamos era el favorito de Pep Guardiola. Miqui es mucho del Barça, sobre todo, del que iba vestido de Meyba.En los 15 años que han pasado desde su debut con Hilo musical, obviamente, el autor ha cambiado mucho; el mundo de la literatura, incluso más. Lo que entonces podía leerse como la continuación de una tradición de escritura a medio camino entre la metabolización de referentes culturales y la más o menos respetuosa puesta al día de géneros que una vez pensamos que jamás se destruirían, que seguirían transformándose incluso cuando ya estuviéramos muertos (así fueron exactamente todas las escenas musicales de los noventa), hoy parece tremendamente contracultural. En la era de la autoficción, lo que hace Otero parece casi ciencia ficción. “Este libro es una reacción a cosas que me molestan, a un momento ultraplano en el que todo dios escribe desde el yo, muy adulterado y solo para los conversos. Eso creo que invalida lo disruptivo, porque hablas solo para los que te dicen que sí a todo. No me gusta esa lógica de mercado de escribir para tu nicho. Todo supersegmentado en una realidad algorítmica en la que no creo. Quería escribir desde un nosotros, pero no un nosotros facha o pijo, tampoco desde la equidistancia, porque la novela es conflicto”, dice el autor sobre esa apuesta suya de mezclar a Berlanga y Don DeLillo para ver qué nos sale si combinamos costumbrismo y funambulismo.En el trayecto construye un fresco intergeneracional que no cae en el buenismo de pensar que todos nos podemos entender. Nos recuerda que no discrepamos ni mejor ni más fuerte de lo que lo hicieron antes nuestros mayores. Solo diferente. “El otro día leía un texto en el que se decía que el vals era una aberración que iba a corromper a la juventud. Y muchas de las frases eran calcadas a algunas que oímos cada día en este debate entre generaciones. Creo más en los problemas de clase que en estos”, remata Otero.Tras el almuerzo en la Sepúlveda, el escritor insiste en que nos acerquemos al Bar Ramón, un clásico de su barrio, Sant Antoni (del que no han nombrado sheriff solo porque esto es Barcelona, no Arkansas), que aún está cerrado al público. Si usted va por Barcelona con Miqui Otero, igual no se abren las aguas al cruzar la Rambla de Catalunya, pero seguro que se le abren todas las bodegas entre el Raval y Poble Sec (en la Rafel, en la calle de Manso, tenía el autor tarifa plana). Solos en la barra junto a los dos dueños del local, Otero rememora una anécdota que explica bastante bien su naturaleza. El propietario y cocinero organiza varias veces al año unas cenas privadas con clientes amigos. En ellas se degustan nobles viandas y se dibujan eternas sobremesas a puerta cerrada. Él fue invitado a una de esas. Pero se le olvidó. Con el ágape empezado, el dueño le llamó. Miqui estaba en casa en pijama (como buen escritor), terminándose un enorme plato de pasta. Al cabo de 20 minutos se encontraba ya en el local comiendo. “Cómo me dolía el estómago”, recuerda al autor de Rayos —del que se acaba de lanzar el audiolibro—, que por nada del mundo se iba a perder la oportunidad de, no tanto comer jamón del bueno y uno de esos guisos por los que es célebre el Ramón, sino de participar de esa tertulia que se adivinaba plagada de historias.No hay mejor oyente que Otero, y tampoco hay nadie tan capaz de invitar, solo con una mirada, solo con media pregunta, a que le narren algo. “Mis amigos me regalaron una camiseta en que se leía aquello de ‘ve con cuidado o saldrás en mi novela’. Durante un tiempo, cuando estaba en un bar y alguien empezaba a contarme algo, metía la mano en el bolsillo y arrancaba la grabadora del móvil. Era un Villarejo pop. Mis libros están llenos de estas historias que acumulo y que con el tiempo van mutando siempre hacia algo que tal vez ya no es cierto, pero sí es mucho mejor. A veces, me sorprendo escribiendo en busca de un momento en el que pueda meter esa historia”.Los padres del escritor emigraron desde Galicia a Barcelona. Aquella ruta la hicieron dos coches. En el otro iban sus tíos y su primo, el escritor Francisco Casavella. Fue este quien le retó a publicar antes de cumplir los 30. Otero lo hizo a los 29. La influencia del autor de El día del Watusi fue y es grande, una figura casi totémica que incentivó al autor de Simón no solo a emprender una carrera como escritor (ya lo es desde hace tiempo, aunque afirma que si mañana pasa las aduanas estadounidenses se sentirá más cómodo declarando que es ebanista), sino también a modular la forma en que se iba a presentar como tal. “Un día, en el estudio de mis padres, esa biblioteca que fue creciendo a medida que yo crecía, con volúmenes de Círculo de Lectores y otros del Mercat de Sant Antoni, veo El triunfo, de Casavella. Leo la bio y pone: ‘Nacido en tal calle en Sant Antoni, fue botones de banco y chófer de una supervedette del Paralelo’. Y le pregunto a mi madre: ‘¿Francis fue chófer?‘. Y me responde: ‘Filliño, no tenía ni carnet de conducir’. Mi reacción es: ‘Mejor. Si conducía sin carnet, jefe; si se lo ha inventado todo, más jefe aún”.Y como en aquellas historias en que el aprendiz supera al maestro, Otero recuerda que una explosión de gas en la cercana calle de Borrell le pilló con 10 años en casa escribiendo. Bajó con su padre a ver los destrozos en el vecindario y se topó con unos edificios que habían perdido la fachada. Se podía ver desde la acera todo el interior de las casas, ropa interior de sus moradores incluida. “Dije en una entrevista que ese fue el momento en que supe que quería ser escritor, para narrar esa interioridad de las personas y sus vidas. Un día se lo conté a mi madre. ‘¿Escritor? ¿Pero tú no recuerdas que casi muero porque pasé 30 segundos antes de la explosión por esa misma calle? ¿Escritor? ¡Huérfano!”.Unos días después del almuerzo en la Sepúlveda, acompañamos a Otero, inquieto agitador cultural de la ciudad, que organizó, entre otras cosas, el festival Primera Persona —por ahí pasaron de Brett Anderson a Rachel Cusk para autoficcionarse antes de que eso fuera la norma—, junto a Kiko Amat en el CCCB, a cortarse el pelo. “Su cabello es como si Hendrix metiese los dedos en el enchufe, es bastante ingobernable”, nos dice Juan Miguel Lucena, el que fuera su peluquero de confianza. Está jubilado, pero mantiene el contacto con el escritor. “Nos conocimos porque vino a mi peluquería con un amigo músico y yo tenía mi música puesta. Sonó What Is Life, de George Harrison. Empezamos a hablar, y hasta hoy. Pillar un peluquero que te entiende es como pillar un buen podólogo, no lo quieres soltar nunca. Mi podólogo se acaba de jubilar y ando fastidiado. Miqui es un gran conversador, un tipo de voz suave que dice cosas más potentes de lo que parece y que, de golpe, te rompe con un chiste… Pero ¿no es mejor que hables con otros escritores para el artículo que con su peluquero?”.Tras el corte de pelo, paseamos hasta el Bar La Plata, en pleno barrio Gòtic, para comer sus célebres boquerones y su ensalada de tomate. Roger Pascual es periodista y autor de El gran salto, biografía del gimnasta Gervasio Deferr. Nieto de los propietarios de este emblemático local, hoy se encarga de que no muera de viejo ni tampoco se haga tan moderno que resulte redundante. “Escribí a Miqui tras Simón para felicitarle. Me encantó y me identifiqué porque yo también crecí al lado de una barra, como el protagonista. Orquesta es una evolución que me ha gustado mucho. Me fascina su sensibilidad para construir personajes… Pero ¿no es mejor que hables con escritores más de su círculo, como Carlos Zanón, para el artículo y no conmigo?”.El café (y el ayudante para la digestión) en la Sepúlveda lo tomamos en la terraza. Frente a su pacharán, Otero observa los hielos bailar como si al ritmo de la orquesta Panorama se movieran y se va lejos… “Cuando acabe esto de las entrevistas te llevo a ver un Europa-Sant Andreu, es el derbi más bestia del fútbol, te lo juro”. Y al segundo vuelve a meterse en este artículo para cerrarlo como solo un escritor sabe: “Con 40 no vas a escribir la misma historia tan bien como a los veintipocos. Mis intereses varían, ya me he pateado todos los bares underground. Tal vez esto que hago ahora me cuesta más, pero te digo ya que ninguna novela se escribe sola, como dicen algunos pedantes. Un día lo intenté, dejé el ordenador abierto, bajé a tomar cervezas y al subir a casa el cursor seguía ahí parpadeando en la tundra de la página en blanco. No se escribió sola, doy fe. No sé qué escritor voy a ser, pero prometo que no me voy a convertir en una banda de tributo a mí mismo”. Seguir leyendo

El invierno ya casi ha llegado a Laponia y dos osos polares se acercan a su cueva de confianza, aquella en la que este año, como todos los años, van a hibernar. Antes de introducirse, uno de ellos no puede guardarse más lo que le hierve por dentro y le empieza a echar en cara al otro una serie de actitudes que ha tenido durante este verano que no le han gustado, sobre todo lo que hizo el día en que pillaron aquel gran salmón. Pronto, el asunto escala y la bronca es monumental. Se oyen los gritos desde Bergen. Entonces, poco a poco, a ambos les entra el sueño y caen rendidos. Pasa el invierno y, al despertar, lo primero que hacen es continuar la discusión justo donde la dejaron.

“Este cuento lo escribí con siete años. Y yo qué sé, no descarto algún día publicarlo”, apunta Miqui Otero (Barcelona, 44 años), mientras se sirve albóndigas con sepia en la barcelonesa bodega Sepúlveda. Si este relato llega a ver la luz, ya nadie jamás podrá volver a calificar al escritor de La cápsula del tiempo (Blackie Books, 2012), Rayos (Blackie Books, 2016) y, sobre todo, Simón (Blackie Books, 2020) de “escritor de Barcelona”.

El éxito le llegó a Otero a lo grande con esta última, que narra una historia (barcelonesa) de amor, aprendizaje, barras de bar, vertederos de amor, platos y platillos. Ganó el Premio Ojo Crítico y fue finalista del Dulce Chacón. Su adaptación al audiovisual la está trabajando María Ripoll. Lleva 25.000 copias vendidas. “Esa etiqueta de escritor de Barcelona acaba opacando otros temas. Con Simón hice mucha promoción en el extranjero y, al final, me sentía como si fuera portavoz del Ayuntamiento. Todo el mundo me contaba su historia con Barcelona, que si la ciudad antes molaba más, que qué había pasado… Oye, pues ni idea, acaba de ser padre por segunda vez y no piso la calle”, recuerda Otero.

Tanto por la acción de arrancar un nuevo ciclo creativo como por la reacción ante las expectativas, unas apabullantes, otras castrantes -algunas incluso emocionantes-, de haber tenido un éxito tan grande con su anterior libro, Orquesta, su última novela (publicada por Alfaguara el año pasado y ya en fase de traducción al italiano, portugués y rumano), es una historia coral escrita desde la imaginación, algo en peligro de extinción. A punto de desaparecer a manos de aquello tan vulgar llamado experiencia.

La trama sucede durante una verbena de verano en una aldea gallega. Entre sus personajes hay un conde estilo imperio, una estrella accidental de la movida reconvertida a miembro de la ultraderecha, e incluso un tal Miguel, que es escritor y aparece como aquel Hitchcock que cargaba un contrabajo al bajarse de un tren. Y todo esto, narrado por la música, acaso la más omniscientes de las formas artísticas. Solo le faltan los osos polares.

“¿Sabes qué es una novela coral? Una que tiene más personajes que lectores”. Esto es lo que le dijo alguien a Otero durante el proceso de creación de Orquesta. Obviamente, el escritor siguió adelante con esta suerte de Robert Altman gallego —en Galicia pasa el autor los veranos leyendo a los rusos. El libro redibuja la secuencia con sus anteriores obras, que recorre la novela de aprendizaje, la de amistad, la costumbrista o el relato pop, para terminar creando un corpus narrativo que es como una larga barra de bar pintada por Edward Hopper en la que beben Kurt Vonnegut, Kingsley Amis, Paul Weller, el frutero, el borracho del barrio y, al final, junto al baño, unos rusos, la mitad de ellos escritores primos de Dovlátov; la otra mitad, exnarcotraficantes con ático en Diagonal Mar. “Orquesta es como cuando conoces a mucha gente, ves a uno muy distinto y debes escuchar con cuidado para saber por qué está en esa mesa junto a esa gente. La veo como más personal que las anteriores. Hilo musical, por ejemplo, era la novela de carpeta de instituto, donde pegas todo lo que te gusta y crees que te define: eres una mezcla entre Magic Johnson y ese grupo de pop. Esta es como mi disco folk de la mediana edad”, afirma el escritor, mientras nos recuerda que este restaurante en el que estamos era el favorito de Pep Guardiola. Miqui es mucho del Barça, sobre todo, del que iba vestido de Meyba.

En los 15 años que han pasado desde su debut con Hilo musical, obviamente, el autor ha cambiado mucho; el mundo de la literatura, incluso más. Lo que entonces podía leerse como la continuación de una tradición de escritura a medio camino entre la metabolización de referentes culturales y la más o menos respetuosa puesta al día de géneros que una vez pensamos que jamás se destruirían, que seguirían transformándose incluso cuando ya estuviéramos muertos (así fueron exactamente todas las escenas musicales de los noventa), hoy parece tremendamente contracultural. En la era de la autoficción, lo que hace Otero parece casi ciencia ficción. “Este libro es una reacción a cosas que me molestan, a un momento ultraplano en el que todo dios escribe desde el yo, muy adulterado y solo para los conversos. Eso creo que invalida lo disruptivo, porque hablas solo para los que te dicen que sí a todo. No me gusta esa lógica de mercado de escribir para tu nicho. Todo supersegmentado en una realidad algorítmica en la que no creo. Quería escribir desde un nosotros, pero no un nosotros facha o pijo, tampoco desde la equidistancia, porque la novela es conflicto”, dice el autor sobre esa apuesta suya de mezclar a Berlanga y Don DeLillo para ver qué nos sale si combinamos costumbrismo y funambulismo.

En el trayecto construye un fresco intergeneracional que no cae en el buenismo de pensar que todos nos podemos entender. Nos recuerda que no discrepamos ni mejor ni más fuerte de lo que lo hicieron antes nuestros mayores. Solo diferente. “El otro día leía un texto en el que se decía que el vals era una aberración que iba a corromper a la juventud. Y muchas de las frases eran calcadas a algunas que oímos cada día en este debate entre generaciones. Creo más en los problemas de clase que en estos”, remata Otero.

Tras el almuerzo en la Sepúlveda, el escritor insiste en que nos acerquemos al Bar Ramón, un clásico de su barrio, Sant Antoni (del que no han nombrado sheriff solo porque esto es Barcelona, no Arkansas), que aún está cerrado al público. Si usted va por Barcelona con Miqui Otero, igual no se abren las aguas al cruzar la Rambla de Catalunya, pero seguro que se le abren todas las bodegas entre el Raval y Poble Sec (en la Rafel, en la calle de Manso, tenía el autor tarifa plana). Solos en la barra junto a los dos dueños del local, Otero rememora una anécdota que explica bastante bien su naturaleza. El propietario y cocinero organiza varias veces al año unas cenas privadas con clientes amigos. En ellas se degustan nobles viandas y se dibujan eternas sobremesas a puerta cerrada. Él fue invitado a una de esas. Pero se le olvidó. Con el ágape empezado, el dueño le llamó. Miqui estaba en casa en pijama (como buen escritor), terminándose un enorme plato de pasta. Al cabo de 20 minutos se encontraba ya en el local comiendo. “Cómo me dolía el estómago”, recuerda al autor de Rayos —del que se acaba de lanzar el audiolibro—, que por nada del mundo se iba a perder la oportunidad de, no tanto comer jamón del bueno y uno de esos guisos por los que es célebre el Ramón, sino de participar de esa tertulia que se adivinaba plagada de historias.

No hay mejor oyente que Otero, y tampoco hay nadie tan capaz de invitar, solo con una mirada, solo con media pregunta, a que le narren algo. “Mis amigos me regalaron una camiseta en que se leía aquello de ‘ve con cuidado o saldrás en mi novela’. Durante un tiempo, cuando estaba en un bar y alguien empezaba a contarme algo, metía la mano en el bolsillo y arrancaba la grabadora del móvil. Era un Villarejo pop. Mis libros están llenos de estas historias que acumulo y que con el tiempo van mutando siempre hacia algo que tal vez ya no es cierto, pero sí es mucho mejor. A veces, me sorprendo escribiendo en busca de un momento en el que pueda meter esa historia”.

Los padres del escritor emigraron desde Galicia a Barcelona. Aquella ruta la hicieron dos coches. En el otro iban sus tíos y su primo, el escritor Francisco Casavella. Fue este quien le retó a publicar antes de cumplir los 30. Otero lo hizo a los 29. La influencia del autor de El día del Watusi fue y es grande, una figura casi totémica que incentivó al autor de Simón no solo a emprender una carrera como escritor (ya lo es desde hace tiempo, aunque afirma que si mañana pasa las aduanas estadounidenses se sentirá más cómodo declarando que es ebanista), sino también a modular la forma en que se iba a presentar como tal. “Un día, en el estudio de mis padres, esa biblioteca que fue creciendo a medida que yo crecía, con volúmenes de Círculo de Lectores y otros del Mercat de Sant Antoni, veo El triunfo, de Casavella. Leo la bio y pone: ‘Nacido en tal calle en Sant Antoni, fue botones de banco y chófer de una supervedette del Paralelo’. Y le pregunto a mi madre: ‘¿Francis fue chófer?‘. Y me responde: ‘Filliño, no tenía ni carnet de conducir’. Mi reacción es: ‘Mejor. Si conducía sin carnet, jefe; si se lo ha inventado todo, más jefe aún”.

Y como en aquellas historias en que el aprendiz supera al maestro, Otero recuerda que una explosión de gas en la cercana calle de Borrell le pilló con 10 años en casa escribiendo. Bajó con su padre a ver los destrozos en el vecindario y se topó con unos edificios que habían perdido la fachada. Se podía ver desde la acera todo el interior de las casas, ropa interior de sus moradores incluida. “Dije en una entrevista que ese fue el momento en que supe que quería ser escritor, para narrar esa interioridad de las personas y sus vidas. Un día se lo conté a mi madre. ‘¿Escritor? ¿Pero tú no recuerdas que casi muero porque pasé 30 segundos antes de la explosión por esa misma calle? ¿Escritor? ¡Huérfano!”.

Unos días después del almuerzo en la Sepúlveda, acompañamos a Otero, inquieto agitador cultural de la ciudad, que organizó, entre otras cosas, el festival Primera Persona —por ahí pasaron de Brett Anderson a Rachel Cusk para autoficcionarse antes de que eso fuera la norma—, junto a Kiko Amat en el CCCB, a cortarse el pelo. “Su cabello es como si Hendrix metiese los dedos en el enchufe, es bastante ingobernable”, nos dice Juan Miguel Lucena, el que fuera su peluquero de confianza. Está jubilado, pero mantiene el contacto con el escritor. “Nos conocimos porque vino a mi peluquería con un amigo músico y yo tenía mi música puesta. Sonó What Is Life, de George Harrison. Empezamos a hablar, y hasta hoy. Pillar un peluquero que te entiende es como pillar un buen podólogo, no lo quieres soltar nunca. Mi podólogo se acaba de jubilar y ando fastidiado. Miqui es un gran conversador, un tipo de voz suave que dice cosas más potentes de lo que parece y que, de golpe, te rompe con un chiste… Pero ¿no es mejor que hables con otros escritores para el artículo que con su peluquero?”.

Tras el corte de pelo, paseamos hasta el Bar La Plata, en pleno barrio Gòtic, para comer sus célebres boquerones y su ensalada de tomate. Roger Pascual es periodista y autor de El gran salto, biografía del gimnasta Gervasio Deferr. Nieto de los propietarios de este emblemático local, hoy se encarga de que no muera de viejo ni tampoco se haga tan moderno que resulte redundante. “Escribí a Miqui tras Simón para felicitarle. Me encantó y me identifiqué porque yo también crecí al lado de una barra, como el protagonista. Orquesta es una evolución que me ha gustado mucho. Me fascina su sensibilidad para construir personajes… Pero ¿no es mejor que hables con escritores más de su círculo, como Carlos Zanón, para el artículo y no conmigo?”.

El café (y el ayudante para la digestión) en la Sepúlveda lo tomamos en la terraza. Frente a su pacharán, Otero observa los hielos bailar como si al ritmo de la orquesta Panorama se movieran y se va lejos… “Cuando acabe esto de las entrevistas te llevo a ver un Europa-Sant Andreu, es el derbi más bestia del fútbol, te lo juro”. Y al segundo vuelve a meterse en este artículo para cerrarlo como solo un escritor sabe: “Con 40 no vas a escribir la misma historia tan bien como a los veintipocos. Mis intereses varían, ya me he pateado todos los bares underground. Tal vez esto que hago ahora me cuesta más, pero te digo ya que ninguna novela se escribe sola, como dicen algunos pedantes. Un día lo intenté, dejé el ordenador abierto, bajé a tomar cervezas y al subir a casa el cursor seguía ahí parpadeando en la tundra de la página en blanco. No se escribió sola, doy fe. No sé qué escritor voy a ser, pero prometo que no me voy a convertir en una banda de tributo a mí mismo”.

EL PAÍS